La historia empieza con un amor de dos mundos. Germán Storace, el octavo de 9 hermanos, de familia uruguaya con creencias católicas, conoce a Patricia Abas, argentina de familia judía. Ambos tenían casa en Uruguay, eran vecinos. Dos mundos distintos separados por una cerca y unidos por una higuera. Eran habitués de Punta del Este de toda la vida y un verano ella, que cocinaba desde chica, sacó unos higos del jardín de él y ahí empezó todo, con una tarta de higos. Idas y vueltas. Típico de otras épocas, carta que va carta que viene, se pusieron de novios y años más tarde se casaron y tuvieron cinco hijos. El tercero de esos cinco hermanos

Entre Uruguay y Argentina

Aun hoy tiene muchos recuerdos de playa en Uruguay y de campo en Argentina. De correr las olas y competir por surfearlas a pecho. De montar a caballo, aprender a disparar, hacer trampas, cazar murciélagos, que lo corriera un faisán, jugar con las ovejas o que su hermano mayor lo asustara con serpientes. Hizo la primaria en un colegio católico de zona norte, pero estudiar no era lo suyo, “me sentía presionado con el uniforme y los protocolos -recuerda-. Despertar a las 7 para que me enseñen cosas a las que no les encontraba el sentido me molestaba. Lo único que me gustaba era la clase de arte. Sin embargo me hice muchos amigos, que aún sigo viendo”. En la secundaria se sintió mejor, con una educación más liberal en ORT. “Ahí todo cambio -sigue-, empecé a vibrar con otra energía, era un mundo nuevo, lleno de personalidades, de estilos y todos convivíamos en armonía. Ahí fui feliz y descubrí la libertad y el arte. Teníamos cine, radio, fotografía, basquet, natación, educación judía, había estudios de TV y mucha infraestructura. La diversidad me encantaba”. Para entonces, cuando volvía a su casa, se encerraba en su cuarto a escuchar música y pintar. Pintaba mucho. Era autodidacta. Usaba crayones, tizas, acrílicos, oleos y lápices. Todo lo que encontraba en el armario en el que su madre guardaba de cartucheras viejas que ya nadie usaba. Pintaba en cuadernos, en bastidores y después directamente en las paredes.

La precuela de la cocina

La cocina siempre fue el lugar de su madre. A ella le encantaba cocinar. Siempre se debatía delante de una receta dulce o salada. Era dueña de una montaña de elementos de cocina, con moldes, cacerolas y sartenes. “Era espectacular -relata Gastón- porque siempre había cosas ricas y la casa olía bien. Recuerdo encontrar una torre de panqueques con un pote entero de dulce de leche al volver del cole. Podía quedarme horas mirando dibujitos y bajando esa pila. Era el momento más feliz del día”.

Su mamá sigue cocinando pastas, carnes, knishes, “las mejores milanesas”, lajmayum, verduras, empanadas, guisos, pasteles, pizzas. “Me crie viendo ese amor y esa dedicación -sigue-. A la vieja le encanta vernos felices, la pastelería era su hobby, nos hacía tortas, budines y panqueques. Los pasteles de cumpleaños siempre tenían un motivo personificado. Una genia, creativa y divertida. Todo lo hacía por el mero hecho de hacernos felices y eso lo absorbí. Incorporé su lenguaje, su generosidad, ese amor puro. Sin dudas mi mayor influencia en la gastronomía y en la vida es ella”.

Su padre Germán, en tanto, era el amante de las carnes. Los asados siempre fueron su fuerte. “Las brasas y el fuego se los debo a él -reconoce-. Los fines de semana cada uno se dedicaba a su cocina, mi mamá con las ensaladas, las tartas y dulces, y mi papá con la parrilla en el jardín”.

Pero también estaba la abuela, “la mamama”. Ella cocinaba comida Kosher. Los sabores eran distintos, novedosos y gustosos. “Con ella comprendí la cultura comunitaria -explica Gastón-. Era increíble eso de hacer miles de keppes o niños envueltos con parra y arroz sobre una salsa de tomates y damascos. Veía a las mujeres en la cocina y era todo un evento. Todo el día haciendo pequeños bocados para grandes banquetes familiares”. “La mamama” hoy tiene 89 años y ya no cocina tanto como antes, pero las tías y tíos abuelos, los primos hermanos e hijos se siguen uniendo en festividades, gracias a ella. “Vengo de un linaje de madres cocineras -reconoce-. Heredé parte de su amor por la cocina y a cocinar como lenguaje de afecto. Como un modo de hacer felices a lo demás con algo sumamente rico que implica mucha dedicación y que desaparece en instantes cuando es bien recibido”.

¿Cómo huir de la herencia?

Estaba cantado. Su placer por comer y sus ganas de crear estaban rodeados de sabores y lo seducían. Su carrera de chef se fue dando desde temprana edad. “Hay algo que en la cocina me hacía bien al alma -sigue-. Me sentía seguro entre paredes, escondido sin que nadie me mirara o juzgara. Era mi refugio. Tal vez en el colegio no era el mejor alumno, ni tampoco el mejor jugador. Pero cocinando se me daba bien. Sentía que era por ahí. Era eso o algo relacionado con el arte”.

Cuando le cocinaba a sus amigos se sentía cómodo. Verlos disfrutar le encantaba. Jugar con los sabores, las texturas, la química y la física siempre fueron un paso seductor. La ecuación era simple: “me gusta mucho comer -aclara-, heredé el hecho de dar y tengo grandes manos como herramientas”.

Hay un momento en la cocina cuando las puertas y las ventanas están cerradas, cuando empiezan a subir los vapores de las cocciones y se mezclan, cuando se empañan los vidrios y los azulejos transpiran, donde siente que ese es su lugar. “Se crea un hábitat -continúa-, el mío. Es en ese momento cuando soy feliz y empiezo a crear. A fluir. Los sonidos de las sartenes, las tablas, los cuchillos. Tener una visión clara de los procedimientos, de los tiempos. Se me agudizan los sentidos, los aromas se intensifican, la presión sube y todo concluye en un plato simple”.

Con los años fue profesionalizando sus recetas. “Trabajé en comprender de mermas, de fichas técnicas, de procesos, de estandarización y sobre todo de formar equipos -enumera-. Pase por cientos de cocinas y aprendí muchísimas técnicas. Aprendí a tener paciencia con los ingredientes y las cocciones y al mismo tiempo a ser veloz cuando se despacha una comanda. Esa es mi canción, mi arma frente al mundo”.

Su estilo es una fusión. No se estanca en una única propuesta. “Soy simple y a la vez rebuscado -se define-, me gusta combinar técnicas y respetar otras. Un estilo libre y conservador. Elegante y sofisticado. Priorizo los sabores y las presentaciones. Me interesa mucho saber la trazabilidad de los alimentos con los que trabajo y busco adaptarme a las temporadas porque comprendo que allí se encuentra el verdadero sabor. Siempre dibujo en mis cuadernos para comprender cómo me imagino las presentaciones. Creo que hago una cocina creativa y placentera, donde la disciplina, el respeto y el arte conviven en armonía”.

Algo que lo caracteriza es que le gusta servir los platos y conocer a sus comensales. Lo tienta salir de la cocina cuando puede y ver el salón, respirarlo, sentirlo. “Si puedo encargarme del servicio, lo hago -añade-. Me gusta charlar en las mesas y explicar qué están comiendo para que disfruten de la experiencia. Siempre con respeto y con intuición”.

Dentro del Teatro Colón

El gran teatro de la lírica y el ballet nacional siempre tuvo alguna que otra propuesta gastronómica. Sin embargo, ninguna fue tan ambiciosa como la que le tocó encabezar a Storace. “Este es un lugar de cultura, con un estilo extraordinario, con grandes artistas y mucha historia -sugiere-. Ser parte del Teatro Colón es un gran desafío del que me encanta ser parte”.

El primer reto fue ordenar el equipo de cocina y hacer que funcione. Separar brigadas, ordenar los depósitos, armar recetas a gran escala, fortalecer equipos y contagiar las ganas de cocinar con pasión. “Son muchas las ventanas de despacho dentro del teatro -indica-. Es como estar en un crucero en el corazón de Buenos Aires”. Otro desafío interesante fue cocinar sin fuego, buscarle la vuelta a las cocinas para poder ofrecer, con técnicas modernas, un producto de alta calidad a tiempo con un resultado de excelencia.

“Este lugar habla por sí solo -afirma-. El mero hecho de entrar te genera muchas sensaciones. La arquitectura es fabulosa, el tamaño es majestuoso. Es realmente imponente y cuando tuve la oportunidad no lo dudé. Quería pertenecer a este mundo tan rico en arte. Sentía que era prestigioso y que tenía que estar a la altura de semejante sitio”.

Dentro del Teatro Colon, se prestan diferentes tipos servicios culinarios. Se cuenta con un buffet para entre 300 y 500 personas, que circulan casi todos los días. Allí se ofrecen todo tipo de ensaladas, proteínas, empanadas y tartas variadas. El menú cambia a diario y abre los 365 días del año.

También se encuentra la confitería abierta al público, situada en el Pasaje de los Carruajes, por donde pasan miles de turistas para degustar opciones como viennoiserie francesa, petit gateaux de alto nivel, pesca del día sobre puré de arvejas y menta acompañado de salsa teriyaki y croute de frutos secos o un simple y complejo malfatti de espinaca con crema de hierbas y crocante de parmesano. Las ensaladas incluyen sofisticación, con polvo de aceitunas y peras al curry, un clásico club sandwich u otros a base de panes de masa madre.

“Ofrecemos un servicio de catering para grandes empresas, con finger foods de alta gama con todo lo necesario para estar a la altura de semejantes salones -relata-. Con servicio de barra, personal capacitado y comida de excelente calidad. En el momento de las obras se abren las confiterías de Tucumán, Viamonte, del cuarto y sexto pisos, ofreciendo copas de espumante y sándwiches de mano. En las galas subimos la vara y ofrecemos pequeños bocados con langostinos, pulpos o dulces con chocolates”.

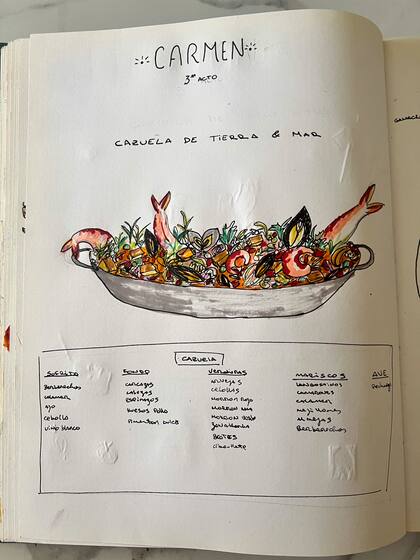

Este año decidieron subir la apuesta artística, creando un menú de pasos inspirado en cada obra para que el espectador pueda vivir una experiencia completa y de alguna manera “comerse” la puesta que fue a presenciar. “Para Turandot, por ejemplo, diseñamos un menú creado con enigmas y orientado a la gastronomía asiática -explica-. Con tataki de atún rojo sobre un espejo de frutos, ciruelas hondashi y Malbec, representando el primer enigma: la sangre. Luego langostinos erguidos envueltos en masa kadaif con emulsión de palta y mirin, salsa de ajíes verdes y espuma de lima, representando la esperanza, el segundo enigma. Para el tercero creamos un trago-plato que representaba a Turandot, la princesa fría, imperial, rica, potente y picante: lychee, pimienta rosada, hielo, sriracha, almíbar y crazy pops. Hoy esta propuesta es la más aclamada por el público y la que más me gusta diseñar, pensar y trabajar con mi equipo. Aquí se fusionan las técnicas y todos trabajamos en conjunto. Desde los panes, hasta los postres, cada paso esta pensado y estudiado”.

Gastón es un hervidero de proyectos e ideas. “La vida es eso -sostiene-, un cúmulo de posibilidades. Confío en lo que hago y sé que no tengo techo creativo y profesional. Tengo mucho material para un libro, con recetas, dibujos, fotos y presentaciones”. También le gustaría volver a la TV. Pasó tres años cocinando en el programa de Migue Granado en ESPN. Todos los veranos entre diciembre y marzo hace temporada en Uruguay.

“Como cultura gastronómica nos pusimos de moda -afirma-. Nos veo en pleno desarrollo. Con muchos y muchas chef jóvenes con grandes ideas, y referentes que se siguen respetando. Hay una gastronomía muy variada con mucho empuje y mucha dedicación. Tenemos de todo y lo bueno perdura. Amo ir a bodegones y también cada tanto darme el gusto de experimentar una comida molecular. Lo interesante de Argentina es que no sólo tenemos buenas carnes. También tenemos riqueza en frutas y verduras, y un enorme mar con un abanico impresionante de sabores. Argentina sigue siendo inmensa. Tenemos todo y cada vez hay más profesionales en búsqueda de ingredientes autóctonos. Nos distingue el talento, la creatividad y la originalidad. Si dejamos de de mirar afuera para empezar a encontrar adentro nos haremos referentes de nuevas vanguardias”. Como su propio arte que mezcla los pinceles con los utensilios y propone el desafío superador de que un plato baile un Lago de los Cisnes o un postre entone Nessun Dorma.

Fuente: Flavia Tomaello, La Nación