Este es un fragmento del nuevo libro de Pacho O’Donnell, «El ADN argentino»

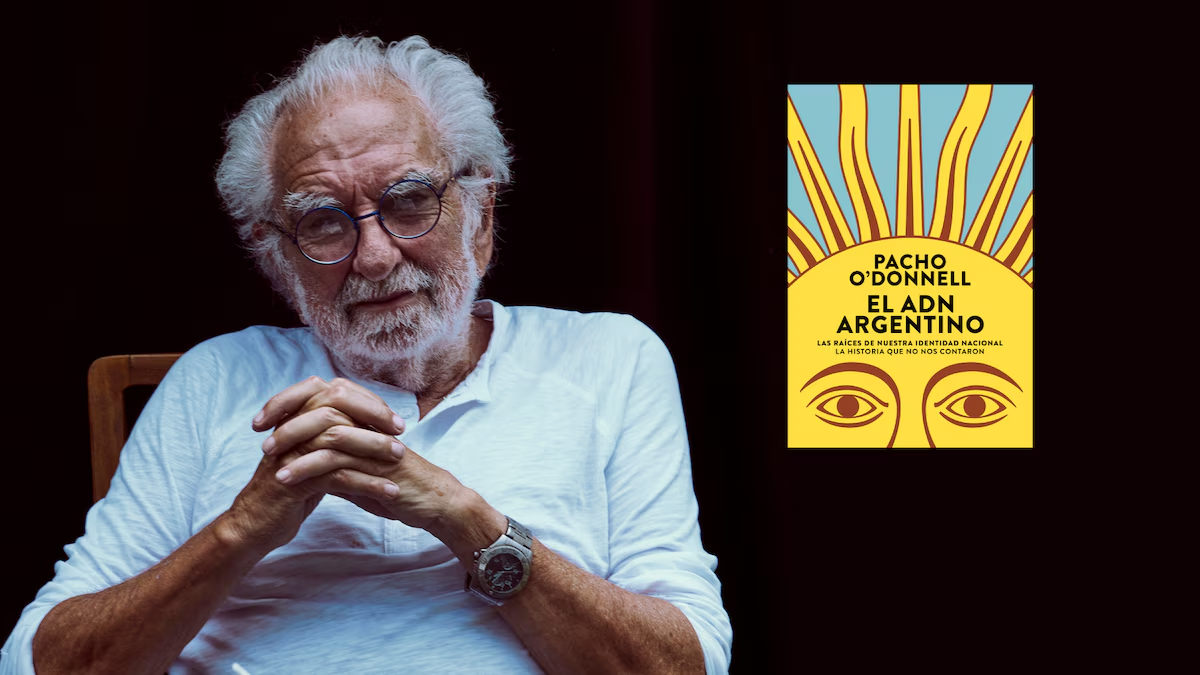

El reconocido historiador, escritor y dramaturgo Pacho O’Donnell presenta su más reciente obra, El ADN argentino, un libro que busca desentrañar los aspectos menos conocidos y frecuentemente omitidos de la historia nacional, ya que —afirma— la narrativa histórica oficial en Argentina ha estado marcada por una perspectiva liberal y extranjerizante, moldeada por los vencedores de las guerras civiles del siglo XIX.

Este enfoque, señala O’Donnell, no solo ha influido en la percepción de la dirigencia política y económica, sino que también ha permeado profundamente en la cultura de la sociedad argentina. Por lo tanto, el libro se adentra en las luces y sombras de la historia del país, abordando tanto los logros como las contradicciones de sus protagonistas.

O’Donnell pone en el centro del debate la influencia del liberalismo en la construcción de la historia oficial argentina, perspectiva que ha favorecido los intereses de sectores privilegiados, dejando de lado a actores fundamentales como las mujeres, los sectores populares, los afrodescendientes y los pueblos originarios. Aunque el revisionismo histórico ha logrado incorporar de manera parcial estas voces al relato nacional, el autor considera que este proceso ha sido lento e incompleto.

Pacho O’Donnell, además de ser historiador, es médico psicoanalista, dramaturgo y escritor. Entre sus publicaciones más reconocidas se encuentran títulos como El grito sagrado, El águila guerrera, Juan Manuel de Rosas, el maldito de la historia oficialyLa gran epopeya: el combate de la Vuelta de Obligado.

“El ADN argentino” (Random House) de Pacho O’Donnell

“El ADN argentino” (Random House) de Pacho O’Donnell

A continuación, un fragmento del libro:

El protector

La historia oficial argentina, escrita por los vencedores de las guerras civiles del siglo XIX, los unitarios liberales, centralistas, extranjerizantes, porteñistas, la escribieron como un aparato ideológico (Althusser) para justificar su proyecto de organización nacional. Esa direccionalidad politizada hace que sean muchos los aspectos deformados que merecen ser revisados. Ello no es banal ya que muchos de los problemas actuales de nuestra patria tienen sus raíces en un pasado falsificado y perturban la proyección futura.

El denominado Congreso “de los Pueblos Libres” también conocido como Congreso de Oriente, reunido a partir del 29 de junio de 1815 en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, constituyó un acontecimiento de gran importancia histórica, que debe ser considerado como la Primera Declaración de Independencia del Río de la Plata.

Reivindicar el congreso entrerriano convocado por el caudillo oriental José Gervasio Artigas no supone devaluar el del 9 de julio en Tucumán ya que a ojos vistas son complementarios, pues el primero reunió a las provincias andinas, las cuyanas, las del noroeste y las altoperuanas, a las que se sumó Buenos Aires luego del fracaso de su intención de organizarlo en su territorio. En cambio el de Concepción de Uruguay convocó a las provincias litorales: la Banda Oriental, las misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, a las que se agregó una parte de Córdoba. Es evidente la pareja representatividad de ambos. Las reunidas en el Congreso “de los Pueblos Libres” eran federalistas, razón por la cual nuestra historia oficial escrita por sus vencedores unitarios y porteñistas decidió no reivindicarlo. La misma estrategia de condenar al ostracismo histórico al “Protector de los Pueblos Libres” Artigas, un prócer de dimensión rioplatense y latinoamericana, suponiéndolo solo relevante dentro de los límites de la memoria uruguaya.

Los que se oponen a reconocer esta declaración independentista argumentan que no hay actas que den pruebas de la misma. Pero es de tener en cuenta que eran tiempos de guerra y de comunicaciones por chasques, propensos a la pérdida o destrucción. Así sucedió con las actas originales del Congreso de Tucumán, que fueron portadas hacia Buenos Aires por el ayudante mayor del Regimiento 8, Cayetano Grimau, quien fue asaltado en el camino y despojado de su encomienda, que nunca fue encontrada. Pudieron ser reconstruidas por una providencial copia en manos del secretario José Serrano. Además en Concepción del Uruguay los participantes tenían una identidad más popular, gauchesca y originaria, poco propensos a los actos formales, con la concurrencia de muy escasos hombres de leyes.

Otro argumento cuestionador es que en la correspondencia de Artigas de esos días no hay referencia a la declaración independentista. El motivo de ello es que la acuciante preocupación del caudillo por entonces era lograr un acuerdo con Buenos Aires para fortalecerse ante la inminente invasión del imperio portugués desde Brasil. De allí que sus menciones se refirieran a la constitución de una delegación que saliera del Congreso para una mediación condenada al fracaso, pues el deseo de los políticos porteños era justamente la destrucción de Artigas con la colaboración de los lusobrasileños.

Pacho O’Donnell es historiador, médico psicoanalista, dramaturgo y escritor

Pacho O’Donnell es historiador, médico psicoanalista, dramaturgo y escritor

Por otra parte el Oriental y sus seguidores no necesitaban declarar la independencia pues estaban convencidos de que esa había sido la intención de la insurrección de mayo de 1810, ajenos a las especulaciones políticas de los doctores porteños. Así lo evidenciaron las Instrucciones artiguistas para la Asamblea del Año XIII, en las que, ya en su encabezamiento, antes del articulado, se leía el pedido de declaración de independencia absoluta de España y de los Borbones.

Esta posición se afirmó en la memorable oración inaugural al Congreso de Tres Cruces, celebrado tres años antes del de Concepción del Uruguay, cuando el caudillo oriental expresó: “La soberanía particular de los pueblos será precisamente declarada y ostentada, como objeto único de nuestra revolución; la unidad federal de todos los pueblos e independencia no solo de España sino de todo poder extranjero”.

Si bien, como queda escrito, Artigas y la Banda Oriental no debían declarar lo que ya habían declarado, el Congreso de los Pueblos Libres fue la oportunidad para que lo hicieran las otras provincias federalistas, litorales.

Así el Cabildo de Corrientes dejó sentadas las conclusiones de los debates sostenidos en Concepción del Uruguay: “Viéndose penetrado de la utilidad y necesidad de convenir, consultando la beneficencia del pueblo, su representado, con las benéficas y liberales ideas con que el señor General [Artigas] promueve la santa causa de los pueblos, para colocarlos en el goce pacífico de sus primeros derechos, las cuales ni son opuestas al sistema esencial de la América, ni distintas de las que se adoptaron en la primera época de la instalación del gobierno provisorio de la capital de Buenos Aires, se resolvió declarar la independencia bajo el sistema federativo y al General Don José de Artigas por Protector”.

Artigas en la puerta de la Ciudadela, por Juan Manuel de Blanes

Artigas en la puerta de la Ciudadela, por Juan Manuel de Blanes

A su vez las instrucciones que llevó el delegado santafesino reproducían casi literalmente las enviadas en 1813 a la Asamblea reunida en Buenos Aires: “1º Pedirán la declaración absoluta de la independencia de la Corona de España y familia de los Borbones”. Pocas dudas quedan de que las demás provincias habrán propuesto y votado iniciativas similares ya que la declaración de la independencia era un eje clave de la unión federal.

Otro de los aspectos notables del Congreso “de los Pueblos Libres” que lo diferencian con claridad del tucumano de 1816 es que mientras este fue conformado por delegados elegidos “a dedo” por las respectivas oligarquías dominantes en las provincias concurrentes, en el entrerriano el sistema de elección de representantes, en primera instancia para una asamblea en Montevideo —pero suspendida esta se lo consideró válido para el Congreso de los Pueblos Libres—, no difería demasiado de la Ley Sáenz Peña sancionada un siglo más tarde.

El Reglamento enviado al Cabildo de Montevideo era explícito: “Los ciudadanos de cada departamento concurrirán desde las nueve de la mañana hasta las cinco y media de la tarde del día subsiguiente a la recepción de la orden de esta data, a las casas que indiquen los respectivos presidentes, a nombrar tres electores correspondientes a su distrito.

”El voto irá bajo una cubierta cerrada y sellada; y el sobre en blanco. En la mesa del presidente firmará todo sufragante su nombre en el sobrescrito, que también se rubricará por aquel, y un Escribano que debe serle asociado. El Escribano numerará y anotará los papeles entregados por los votantes echándolos en una caja, que concluida la hora se conducirá cerrada al Muy Ilustre Cabildo, el cual abrirá las cuatro sucesivamente, y cotejando en cada uno los votos con la numeración y anotación procederá al escrutinio.

”[…] Se pondrá muy particular esmero en que todo se verifique con la mayor sencillez posible, cuidando que el resultado sea simplemente la voluntad general”.

Lo admirable es que en aquellos tiempos el sufragio universal era una novedad absoluta en todo el planeta.

Otra diferencia es que mientras en Tucumán los debates estuvieron centrados en la forma de gobierno, consensuándose que la monarquía constitucional era la mejor, fuese con soberano europeo o americano, también en cómo negociar, no oponerse, con el invasor lusobrasileño que acababa de irrumpir en la Banda Oriental, en Concepción del Uruguay se trató la política agraria y el comercio interprovincial y con el extranjero. Se resolvió que se confeccionara un Reglamento para el fomento de la campaña, poblada por inmensos latifundios que despoblaban y no explotaban las feraces pampas litorales. El mismo, aprobado el 10 de septiembre de 1815, constituyó la primera reforma agraria de Latinoamérica.

Declaración de la Independencia argentina, 9 de julio de 1816

Declaración de la Independencia argentina, 9 de julio de 1816

Consistía en la confiscación de propiedades de “malos europeos y peores americanos”, adversarios de la revolución patriota, para distribuirlas y así ser leales con las bases populares que constituían la fuerza del artiguismo. En su artículo 6º podía leerse que “los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia”. El artículo 7º establecía que “serán igualmente agraciadas las viudas pobres si tuvieran hijos. Serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros, y éstos a cualquier extranjero”.

Cuando Artigas tomó conocimiento de la Declaración de Independencia en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1816, escribió al Director Supremo en Buenos Aires, Juan Martín de Pueyrredón el 24 de ese mes: “Ha más de un año que la Banda Oriental enarboló su estandarte tricolor y juró su independencia absoluta y respectiva. Lo hará V.E. presente al Soberano Congreso para su Superior conocimiento”.

El hecho de que ninguna de las provincias que asistieron al Congreso de Oriente o de los Pueblos Libres concurriera al de Tucumán es evidencia de que ya consideraban cumplido el trámite independentista. Por otra parte eran las que propugnaban una organización y constitución federal, republicana, popular y americanista, lo que no coincidía, salvo excepciones, con las concurrentes a Tucumán.

La presencia de los delegados porteños en esta tampoco era un aliciente ya que la Liga Federal de los Pueblos Libres se encontraba en guerra con el puerto y no ignoraba que la invasión portuguesa desde el Brasil era alentada desde allí.

No es banal, en estos tiempos de predomino liberal en Argentina y en otros países, rescatar que hubo en nuestro pasado un vigoroso proyecto constitucional de organización federal y popular.

Fuente: Infobae