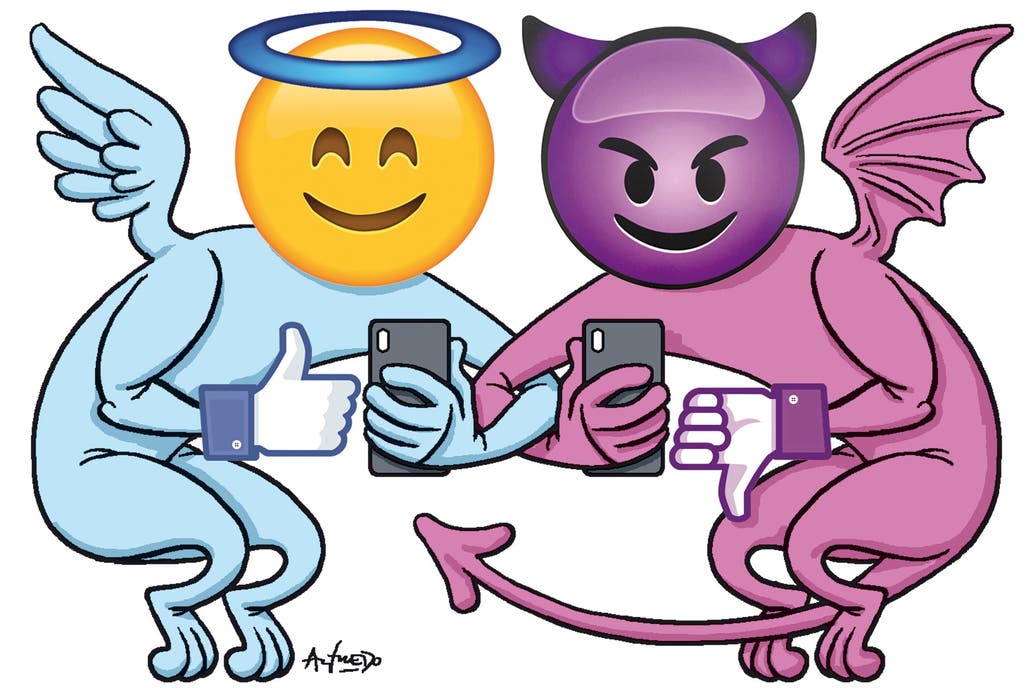

¿Las redes sociales nos hacen mejores ciudadanos, mejores padres, mejores amigos? ¿Mejoran la calidad de la política y de nuestros dirigentes? ¿Consolidan o debilitan nuestras democracias? ¿Fomentan nuestras virtudes o nuestras miserias individuales? Facebook acaba de cumplir 15 años y Twitter, 13. Han transformado nuestra forma de relacionarnos con los otros y con nosotros mismos. Ya nos cuesta recordar la vida antes de las redes. Pero quizá debamos entrar en una «fase crítica» y autocrítica; empezar a preguntarnos hacia dónde nos han llevado y hacia dónde nos pueden llevar.

Cuesta imaginar una herramienta más poderosa que las redes para luchar contra la opresión, los autoritarismos fascistas, el oscurantismo y los regímenes dictatoriales. Han sido una herramienta eficaz y fundamental para articular movimientos emancipadores como el de la Primavera Árabe. Y hacen que, hoy, resulte impensable que se repitan atrocidades del pasado como las que sufrió la Argentina durante la última dictadura. Las redes garantizan mayor control y vigilancia ciudadana, mayor transparencia, mayor capacidad de movilización. Son vehículos que canalizan la rebeldía. Pero también estimulan la impaciencia social y potencian movimientos anárquicos y descontrolados. Fenómenos como los de Chile o los «chalecos amarillos» de Francia no podrían explicarse sin las redes sociales. Estas permiten que esas rebeliones no tengan liderazgos visibles y se nutran de reclamos tan heterogéneos y diversos que cuesta identificar el eje de la demanda. Habrá que discutir cuánto tiene esto de sano para democracias acosadas en todas partes del mundo.

En la política gubernamental, las redes han inaugurado una suerte de diplomacia tuitera a la que cuesta verle aristas positivas. Líderes extravagantes como Trump o Bolsonaro usan Twitter con la misma cautela con la que un mono manejaría una escopeta. Es infinita la colección de episodios desafortunados que se explican por esa mezcla de verborragia, simplificación y vertiginosa imprudencia que facilita Twitter. Y son episodios que marcan el rumbo de la política internacional al más alto nivel. El problema no es Twitter sino Bolsonaro. Pero Bolsonaro con Twitter es un problema aún mayor que Bolsonaro a secas. Da vergüenza ajena ver al líder de un país «jugar» a la transgresión por las redes y burlarse de la esposa de otro presidente o del hijo de un mandatario vecino. Las redes no tienen la culpa. Pero convierten en «tema de Estado» el impulso arrebatado de un presidente. Exponen de manera descarnada los desequilibrios de un líder internacional. Con las redes no hay discreción ni protección. No hay velos, y aunque a simple vista eso parezca bueno, no necesariamente lo es.

En campañas electorales, no hace falta recordar el peligro que han incorporado las redes. La contaminación con noticias falsas y medias verdades ha abierto la puerta a una nueva y más potente metodología de manipulación. Las redes parecían una de las grandes fortalezas del gobierno de Macri; una «llave maestra» para articular lo que se definía como «nueva política». No terminó bien. Y en el declive del final, se apeló a las viejas y nobles herramientas de la movilización política: las plazas, los discursos cara a cara, el contacto directo con el ciudadano, el abrazo, la mirada. Quizá algo parecido nos esté pasando en las formas de relacionarnos, de buscar pareja. Las redes parecen allanar todos los caminos. Plataformas como Tinder acercan, facilitan y crean la ilusión del encuentro inmediato. Sin embargo, «cosifican» los vínculos, les imprimen fugacidad y fragilidad. Desinhiben pero degradan los formatos de aproximación al otro. Las redes tientan con la posibilidad del anonimato y la de editarnos a nosotros mismos. Todos podemos tener en Facebook u otras plataformas una vida más glamorosa de la que en verdad tenemos. Las redes alimentan esa ficción. Nos empujan a ventilar nuestra intimidad, a exponernos demasiado, a posar y hasta a fingir. La telaraña digital parece sumergirnos en un pantano narcisista.

Las redes también han devaluado la amistad. Facebook define como «amigos» a personas a las que quizá ni siquiera conocemos, con las que no hemos compartido vivencias ni emociones más allá de lo virtual. Se han roto, con las redes, los tabiques que separaban el rol social de la vida personal de los individuos. Hoy los alumnos ven en Facebook las fotos de las vacaciones de su maestra con el novio; los empleados y los jefes se espían mutuamente en las redes; la privacidad se ha convertido en un valor en extinción. En las escuelas, las redes también han contaminado el vínculo entre padres y docentes y entre los alumnos. También han distorsionado muchos de los mecanismos institucionales para abordar y dirimir conflictos. Hoy muchas situaciones problemáticas se someten al «tribunal» de las redes, donde se dicta sentencia en 5 minutos sin medir las consecuencias. La cultura del «escrache» ha reemplazado los cauces institucionales. Y las redes son el motor de ese atajo peligroso.

Los grupos de WhatsApp refuerzan ciertos lazos de comunidad, pero en muchos casos funcionan como disparadores de malos entendidos y enjuiciamientos ligeros, además de convertirse en canales de «información chatarra», con sobreabundancia de onomatopeyas, emoticones e intervenciones redundantes. Muchas veces son útiles; muchas otras son una pérdida de tiempo, pero a veces son un peligro.WhatsApp (con sus variantes grupales) ha transformado la vida laboral y familiar. En el ámbito del trabajo, ha impuesto -sin pedir permiso ni admitir reparos- la más dura flexibilización. Con WhatsApp, los horarios de oficina se extienden casi sin limitaciones. Como contracara, han incorporado en el espacio y el tiempo de trabajo un factor de demanda y distracción casi permanente. Atender el celular absorbe varias horas por día, y nadie lo apaga por estar trabajando.

La familia también está atravesada por los grupos de WhatsApp, que así como favorecen cierta expresividad y ayudan a sostener una comunicación más fluida, también disparan tensiones (si alguien no contesta, por ejemplo, o lo hace de un modo que no satisface las expectativas del otro), y hasta enojos o molestias. La psicología ya ha estudiado, además, los efectos de ansiedad, frustración y angustia que muchas veces provoca el hecho de vivir asomados a la vida de los otros a través de Facebook. La culpa no es de «las redes» ni se trata de eliminarlas o limitarlas. Pero quizá debamos estar más advertidos de que, detrás de ellas, hay poderosos intereses que trabajan para convertirnos en individuos hiperdependientes de esas plataformas tecnológicas. Una inmensa maquinaria funciona desde laboratorios de inteligencia artificial para que cada vez les dediquemos más atención y las necesitemos más. Podría decirse que las redes solo exponen lo que somos. Pero ¿somos los mismos después de ser manipulados por los algoritmos y la inteligencia artificial? Es hora de que pongamos el acento en el uso responsable de las redes, un tema del que casi no se habla. Los gobiernos, los parlamentos, las universidades, las escuelas… Todos deberían poner en sus agendas el desafío de una conducta digital responsable. El desafío estará en encontrar el punto medio: aprovechar las enormes potencialidades de las redes, sin endiosarlas ni permitirles cualquier cosa. Será un gran aprendizaje.

Periodista y abogado

Fuente: Luciano Román, La Nación