En la casa de la esquina, un hombre ya mayor, setenta y largos, mira por la ventana y luego baja la vista. Concentrado, lee un libro, posiblemente una novela, que lo arranca de la rutina cotidiana de esperar. La mañana se la pasa así, bebiendo de una taza blanca y leyendo las páginas que pasan a fondo delante de sus ojos. En su rostro no hay perplejidad ni temor, tampoco alegría o placer. Como si estuviera leyendo ficciones que tocan de manera lateral esta cuarentena mundial que lo tiene atrapado, no sólo como grupo de riesgo, también como ser humano vulnerable. Este encierro tiene una circunstancia muy específica, pero los hay de muchas texturas. La imaginación —y sobre todo la imaginación literaria— puede transformar el aislamiento en otra cosa. Incluso en algo peor. La literatura, en este aspecto, es infinita.

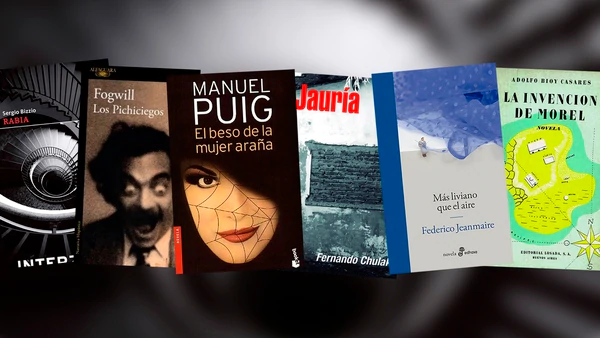

“El mundo ha cambiado para siempre” era una frase recurrente en novelas y cuentos, incluso en ensayos. Hoy se la lee y se la escucha en las noticias. Hay una dimensión literaria que se impregna en el itinerario cotidiano y tiñe de incertidumbre el futuro. “Y mañana, ¿qué?”, se preguntará el hombre que lee en la casa de la esquina, en los ratos que deja el libro sobre sus piernas y mira por la ventana la calle desierta. Es que, quizás, las mejores respuestas —una vez más— están en la literatura. A continuación, seis novelas argentinas que piensan el encierro y el aislamiento de diversas maneras y perspectivas como el exilio, el secuestro, la cárcel y la guerra.

/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/ARTWONJGXZAPBA65CLRGX36MPQ.jpg)

Más liviano que el aire, de Federico Jeanmaire

Editada en 2009 y reeditada el año pasado por Edhasa, esta novela de 243 páginas tiene un argumento simple pero contundente: un muchacho de 14 años sorprende a una señora de 93 entrando a su casa, la amenaza e ingresa con ella para robarle, sin embargo, una vez adentro, él entra al baño porque supuestamente en el botiquín tenía todo el dinero, entonces la puerta se cierra. El joven ladrón, Santiago, estará encerrado en el baño varios días. La señora, Lita, del lado de afuera, que no se casó ni tuvo hijos, encuentra en el muchacho un otro, alguien que la escuche, que le hable, que la entienda. Entonces le cuenta una historia, la de su madre, mientras recorre el siglo XX argentino. “Sepamos aprovechar la oportunidad que nos ha brindado Dios de encontrarnos”, dice la señora, cuya voz es la única que aparece en la novela. Es su monólogo.

Lo interesante de este libro, pensando en cómo se leería hoy, al calor de esta cuarentena global, está en algo que dice Lita: “Créame que estoy tan encerrada como usted, Santi”. Hay una forma lineal de pensar el aislamiento, pero también hay contextos y circunstancias sociales que los construyen. Son dos posiciones distintas, él es pobre, muy pobre, y ella pertenece a una histórica clase alta, y se encuentran bajo circunstancias de mucha tensión. Lita le dice al muchacho que el mundo “es más grande que su casilla de madera, Santi”, y despliega su tándem ideológico: que “este es un país de vagos”, que “se han perdido los valores”, que viene de antes, del gaucho, y que esa holgazanería se fue transmitiendo entre las clases bajas de generación en generación. “Si en su casa toman mate, ya están todos contagiados”, le dice, altanera, en el tramo final de su vida.

Rabia, de Sergio Bizzio

/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/NI77CHPU7ZDBTGJV2GA7CLOBME.jpg)

Rabia es una historia de amor. Se publicó por primera vez en 2004 y generó una serie de halagos notables. Todo empieza en la cola de un Coto. José María, obrero de la construcción, lleva un canasto con carne y pan para el asado del mediodía en la obra; Rosa, empleada doméstica de la mansión de los Blinder, va con un changuito lleno. A la salida se dan charla, se ponen a hablar de cualquier cosa —las excusas del contacto— y el amor empieza a aflorar sin tregua. Al tiempo están de novios y José María va a comer a la mansión, sin que se enteren los patrones de Rosa. En secreto, celebran la pureza de su romance. No es sólo el amor lo que hace que no se quiebren ante tantos maltratos y humillaciones de sus jefes, también es una fe ciega, que existe incluso antes que ellos, de que la única forma de habitar el mundo es resistiendo.

Un día, a José María lo echan de la obra y, a la vez, es acusado de un crimen. Sin tener adónde ir decide quedarse en la mansión, escondido, en el piso de arriba. Pasan los días, los meses y él sigue ahí. Sobrevive en el silencio y la oscuridad, como un fantasma de Canterville marginal. Conoce los horarios de la casa, quién va, quién viene. Oye algunos secretos imprudentes. Entabla una amistad con una rata. Hace ejercicios, lee y se baña con el sigilo de una araña. Espía a Rosa mientras se baña —ella no sabe que él está ahí— y se va convirtiendo en un voyeur, pero también en un guardián. Se vuelve la casa misma. Rabia es una novela precisa que con algunos pocos elementos genera una tensión atrapante. No es casualidad que César Aira haya dicho que es “la mejor novela que leí en los últimos años” y que Fogwill destacara su “originalidad poco frecuente”.

La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares

/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/NNBLS35WJVETHLZZX5ZI2XVZLQ.jpg)

Un escritor venezolano huye de su condena a prisión perpetua y llega a una isla. No sabe bien dónde está, tampoco puede regresar. En un momento de su estadía, nota que arriban unos turistas. Los sigue, los espía, anota todo lo que ve. Lleva un diario. Ese diario es, en realidad, una novela que se titula La invención de Morel y que escribió Adolfo Bioy Casares en 1940. El prólogo lo hizo su amigo, Jorge Luis Borges, que no escatimó halagos: “He discutido con su autor los pormenores de su trama, la he releído; no me parece una imprecisión o una hipérbole calificarla de perfecta”. Se convirtió en un clásico de la ciencia ficción, pero también de la literatura a secas. En Argentina, en América Latina y en el mundo. Fue llevada al cine dos veces: el 1961 por el francés Alain Resnais y en 1974 por el italiano Emidio Greco.

Empieza así: “Hoy, en esta isla, ha ocurrido un milagro. El verano se adelantó”. La narración es pausada, detallista y poética. Se ilustra el paisaje, los nuevos turistas que llegan pero también los cambios de humor del narrador, el exiliado. “Tengo a mano el cielo de acostarme debajo de los árboles hasta las seis de la tarde”, escribe en su diario. Un playa paradisíaca, hermoso lugar para pasar esta cuarentena, ¿no? Una de las turistas se llama Faustine. Se enamora. La observa en el acantilado todas las tardes. Un día, luego otro, luego otro. Las escenas que el fugitivo observa parecen calcadas, se repiten iguales. Intenta hablarle pero ella no responde. Parece un holograma. ¿Todos lo son? Teme volverse loco. “Sin refugio perduro en este monólogo que, desde ahora, es injustificable”, escribe en su diario.

Jauría, de Fernando Chulak

/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/AYKAKMMGXZBDFOPXWQHI2U5L24.jpg)

Un pueblo es un concepto. Rutina, silencio, tranquilidad. Siempre y cuando las cosas marchen bien. Cuando no, ese paraíso autosustentable se vuelve opresivo y asfixiante. Sergio, el personaje principal de Jauría (Aquilina, 2018), la primera novela de Fernando Chulak, vive en un pueblo. Trabaja para un tal Nelson, mafioso local, mientras cría dogos. Los alimenta y los mira. La historia empieza con un secuestro, así: “Lo trajeron con las manos atadas y los ojos vendados. Lo dejaron en la puerta, subieron al auto y se fueron. Sergio permaneció un rato largo ahí afuera, entre la casa y los caniles, mirando a ese cuerpo todavía sin ojos y sin nombre, atado y de rodillas, a la espera de quién sabe quién. Recibió un mensaje en su celular: ‘Me avisan q ya t dejaron a fonseca. No hagas cagadas. X cualkier cosa me llamas’. Se acercó al cuerpo. Le dijo: Ey.”

Sergio es el encargado de que Fonseca, el secuestrado, no salga. Le compra vino, le cocina, le prende la tele y le ceba mates durante una hora al día mientras Fonseca tipea una historia en una computadora de escritorio. Una historia que nunca recuerda, que todos los días vuelve a empezar: la muerte de su padre en un accidente, que descree, que siente que fue una mentira que le dijeron de chico, que en realidad está vivo. En principio, no se sabe por qué el secuestro. Es una intriga que aumenta con la tensión de la historia. Lo que Chulak construye en esta novela de 178 páginas dividida en 37 capítulos breves es la distante relación entre Sergio y Fonseca, secuestrado y secuestrador, dos hombres extraños que se odian pero que se necesitan, y un clima: el pueblo silencioso, que los envuelve, que los encierra.

El beso de la mujer araña, de Manuel Puig

/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/GBDPJA6S2ZGBZOXCCSJLOPWRJ4.jpg)

En la tristeza de una celda, dos presos conversan. Uno está acusado de “subversión”, otro de corrupción de menores. Pero eso lo sabremos después. Lo primero es una película. Uno le cuenta una película al otro. Hay una muchacha en un zoológico que mira una pantera mientras la dibuja. Se compenetra tanto con el animal que, “al notar la rabia de la fiera, la chica empieza a dar trazos cada vez más rápidos, y dibuja una cara que es de animal y también de diablo”. Aparece un muchacho, la invita a comer. Es una historia de amor que se corta cuando uno de los presos, el que narra la historia, siente sueño, entonces se olvida los detalles. Le dice que mejor seguir mañana: “con el mate te la sigo”. La novela se titula El beso de la mujer araña y es un clásico de la literatura argentina de segunda mitad de siglo. La escribió Manuel Puig. Fue publicada en 1976 en España.

En Argentina, por supuesto, fue prohibida por la última dictadura. La historia está basada en parte de la vida del escritor Luis González de Alba, preso político en México durante el movimiento estudiantil de 1968. Los personajes de la novela de Puig son dos. Uno es Valentín Arregui, un joven militante de 28 años que cree que el mundo puede ser cambiado a partir de la lucha armada. El otro es Molina, un hombre de 37 años, homosexual y sentimental, que cree en el amor romántico como motor de la vida. Son dos cosmovisiones que se contraponen y se retroalimentan a lo largo de la novela constantemente en diálogo. En 1985 este libro alcanzó su merecida popularidad cuando Héctor Babenco lo llevó al cine. También en 1992, cuando John Kander y Fred Ebb lo transformaron en un musical que recorrió el mundo.

Los pichiciegos, de Fogwill

/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/7F65EEKLVJHOFKJ55YFHZWN75Q.jpg)

“Que no era así, le pareció. No amarilla, como crema; más pegajosa que la crema. Pegajosa, pastosa. Se pega por la ropa, cruza la boca de los gabanes, pasa los borceguíes, pringa las medias. Entre los dedos, fría, se la siente después”. Así empieza Los pichiciegos de Fogwill, hablando de la nieve. Un joven soldado que acaba de llegar a las Malvinas, en plena guerra con Inglaterra, piensa en cómo se imaginaba la nieve desde su casa, en la tele —”blanca, liviana, bajando en línea recta hacia el suelo”—, y cómo la vea ahora, en vivo y en directo. Esa decepción, ese golpe de realismo crudo, se esparce por todo lo que ve como una mancha de tinta negra que cae en el agua. No es para menos: desde el Estado y los medios se hablaba con épica y triunfalismo de la guerra de Malvinas. Fogwill escribió en contrasentido: la desidia, el miedo, la picardía y el encierro.

En medio de la guerra, un grupo de soldados argentinos desertores se esconden en un túnel subterráneo mientras escuchan las bombas impactando alrededor. Son alrededor de 25. Y para no morirse de miedo o de hambre o de frío hablan. Se cuentan historias, se pelean, se hacen chistes, sobreviven. Un día, todos fumaban quietos y en silencio mientras las explosiones pasaban cerca, entonces el Santiagueño dice: “¡Con qué ganas me comería un pichiciego!” Todos empezaron a reírse. “¿Qué…? ¿Nunca comieron pichiciegos…?” Entonces empezó a contar. Un pichiciego es una mulita o un peludo, según el nombre de cada región. “El Pichi es un bicho que vive abajo de la tierra. Hace cuevas. Tiene cáscara dura —un caparazón— y no ve”. Estos soldados desertores y encerrados deciden llamarse así: pichiciegos. En esta cuarentena, todos lo somos.

Fuente: Infobae