Debía ir por los libros de uno de sus primeros bolos televisivos y no tenía más que un par de alpargatas incapaces de sobrevivir al aguacero desatado en la ciudad. Sus amigos supieron reunirle un atuendo más o menos presentable para pararse frente a un productor. A fin de cuentas, nada sería peor que lo que saliera del bolsito que él guardaba en la pensión. Y así llegó a aquella oficina: en las botas blancas “de carnicero” que uno de ellos había usado para un rol de una obra teatral. La simulación fue más o menos su arte hasta ser invitado a sentarse. “Claro, el escritorio era de vidrio y la mirada del tipo fue directo a mi calzado. Sentí una vergüenza fatal”, recuerda.

Todavía pasaría algún tiempo (“y varios papeles más”) para que madurase una conclusión respecto de las sensaciones que disparaba el “disfrazarse” para ser aceptado. “De repente, la gente en la calle me saludaba como si fuese otro”, dice en referencia al recibimiento popular de los “segundos langas” que solía interpretar ya entrados los 90. “Pensaba: ‘No voy a aguantar demasiado sosteniendo esta sonrisa’. Sólo quería llegar a casa y volver a la remerita blanca y al pantalón de trabajo, para sentir quién era yo en realidad. Hasta que entendí que la profesión del actor tiene mucho más que ver con observar que con ser observado. Así empecé a darle valor a ese mirarme en pos de enriquecer mis tramas y personajes. Y fue desplegándose esa coherencia tan necesaria y natural que, en definitiva, no es más que tranquilidad”, explica Mauricio Dayub (63) en relato de esos tiempos en los que “todo estaba por hacerse” sobre el camino hacia el mayor de sus logros: “Representarme a mí mismo, tanto en la vida como en los escenarios”.

Subido entonces a esa “necesidad”, que se hará eje de esta charla, fue resignificando su propia historia a través de los textos de dos hitos de inflexión profesional, como El amateur y El equilibrista, y de Alguien como vos, su libro de relatos personales. Y eso tiene un porqué. “Desde que me liberé del padecimiento que resultaba la facultad (de Ciencias Económicas), decidí no volver a hacer nada que no me gustase y, principalmente, que no supiese hacer. A lo largo de tantos años, la impotencia de no saber, de no poder y de sentir que no estaba desarrollándome, ya había sido demasiada. Finalmente encontré ese canal en el que todo empezó a fluir”. Hablará de cierto mood que se ha propuesto, “viviendo como si nadie me conociese”. Sí, “armándome un pequeño pueblito personal con callecitas y lugares en los que creo que paso desapercibido. Donde sigo siendo ese que fui en tiempos en los que era un niño”, apunta. Y con la certeza de que “nadie conoce la propia infancia como uno mismo”, hacía allí fue, para contarse y para contarnos, directo al barrio de La Alcantarilla (hoy, 33 Orientales), donde ahora nos invita.

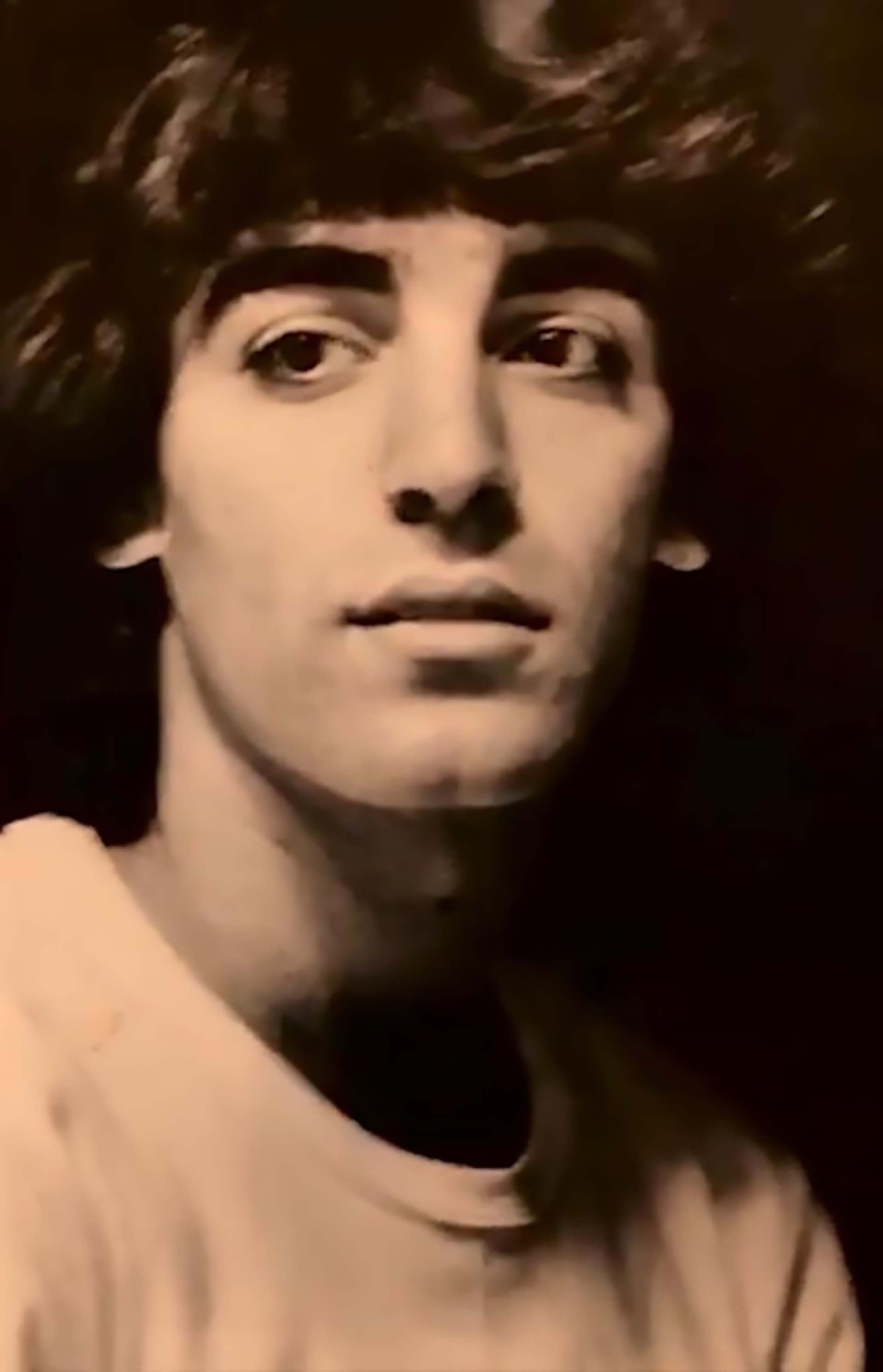

Mauricio Dayub, a principios de los años 70

Mauricio Dayub junto a sus hermanos, Miguel Angel, Gerardo, Raúl y Laura, en el living de su casa

Mauricio Dayub (63), junto a sus hermanos, Miguel Angel (69, médico), Gerardo (67, arquitecto), Raúl (65, Viajante de comercio) y Laura (60, comunicadora).

Creció “boxeando para no quedar detrás” entre cuatro hermanos: Miguel Ángel (69, médico), Gerardo (67, arquitecto), Raúl (65, viajante de comercio) y Laura (60, comunicadora). “Así se aprendía en casa y en un barrio en donde todos eran más pillos, más vivos, más callejeros que yo. Y eso, definitivamente, despertó mi percepción. Tenía que darme cuenta de cómo venía la mano para ganar y cuidar mi lugarcito. De ese modo fue apareciendo esto que soy hoy”, dice, reabriendo el garaje en el que pasó su infancia. “Ahí me encerraba a inventar durante horas con lo que había a mano. Imaginaba ficciones, espectáculos, representaba algo que se pareciera al parque de diversiones por el que había pasado o ese circo recién llegado. Claro, yo estaba intentando soltar algo que sentía, que me latía. Pero, en plena fantasía, me asomaba por la puerta y veía pasar a la gente con la bolsita del supermercado. O de repente, escuchaba a mamá gritar: ‘¡¿Qué estás haciendo ahí?! ¡Venía a hacer la tarea!’. Y eso era un golpe letal para mí”, recuerda.

”Este sitio es, aunque un tanto más desarrollado, como aquel garaje de casa”. Se refiere al loft palermitano en el que charlamos: un “espacio de creación” diseñado por él mismo y ambientado con la colección de objetos que alguna vez formaron parte de las escenografías de sus producciones. “Siempre soñé con darme el gusto de tener un lugar así, en el que mis cosas no estuviesen arrumbadas, ni sucias, ni tiradas como se suponen que están en los depósitos. Un espacio en el que poder pasar tiempo abriendo baúles y reencontrándome con el camino que había hecho”, dice. “Sin dudas es mi lugar en el mundo y, finalmente, me animé a merecerlo”.

Mauricio Dayub, 1964

Mauricio sintió cierto “desamparo” respecto del incentivo de aquel “pálpito” que describe. “Una vocación teatral en una ciudad pequeña y hace 50 años, era despreciada”, relata. “La primera vez que le dije a mamá que quería ser actor, se echó a reír. Me llevó a casa de una vecina y me dijo: ‘¡A ver, repetí lo de recién!’. Y se rieron las dos juntas. En ese entonces pensé: ‘Uh, esto no lo digo más. Algo pasa, no está bien’”, relata. Sí, “esa confirmación” sonaría en las tripas viendo a Antonio Gasalla (82) –”y todo lo que sucedía alrededor”– sobre el escenario del mítico Maipo, a los 13 y junto a su padrino.

Pero el rayo había caído un años antes, en Paraná. Y no sólo recuerda sino que además atesora ese momento preciso sobre la butaca del cine local “en la que desesperé”, describe. “Fue viendo Melody (1971, la historia de Alan Parker dirigida por Waris Hussein), que se trata de un grupo de chicos que tenían la misma edad que yo (12). Sentí que me salía del cuerpo. ‘Quiero ser amigo de todos ellos. ¿Dónde están? ¿Dónde viven? ¿Cómo es que se rodó esta película y a mí nadie me dijo nada?’, me preguntaba. De hecho, durante semanas, seguí por la calle a chicas parecidas a la protagonista (Tracy Hude), creyendo que podrían ser ella. Estaba obnubilado. Mi ignorancia era tan grande como el sentido de pertenencia. ¡Eso era lo mío!”, cuenta. “Estaban usurpando esa guarida que yo tenía calladito y del que, estaba seguro, algún día y en algún lugar, la conectaría a ese mundo”.

Mauricio Dayub, jugador de basket del Club Reacreativo Paraná, Entre Ríos

Así de “calladito” comenzó sus clases de teatro en modo oyente, porque aún era menor para que le permitiesen inscribirse en la Escuela de Música y Arte Escénico de Paraná. “Me acuerdo de una vez que tuve que faltar a basquet porque los horarios se superponían y a la siguiente práctica, el técnico nos puso a todos los jugadores en fila y dijo: ‘A ver, Mauricio, contanos por qué no viniste’. ‘Porque estoy estudiando teatro’, respondí. Y mis 11 compañeros estallaron en carcajadas. Tal y como había pasado aquella vez en la casa de la vecina”, dice.

“Así de difícil era todo y debí hacerla en silencio por necesidad”. Como cuando un grupo de “señores de traje” (representantes de una editorial) entraron al aula –de la Escuela Primaria Común Nº16 Ernesto A. Bavio– con una serie de fichas en las que cada alumno debía completar con su nombre, apellido y una incómoda pregunta: “¿Qué querés ser cuando seas grande?”. “Me temblaban las manos”, recuerda. “¡Era mi oportunidad! Pensé: ‘Ahora sí, voy a poner lo que siento’. Y así lo hice. Pero cuando hubo que pasar al frente y dejar el papel sobre el escritorio, esperé hasta que otros se levantasen y lo tiré por debajo, evitando que fuese el primero y alguien pudiese verlo. Pero salí del aula con una satisfacción inmensa. ¡Yo había escrito mi vocación! Y fue como gritarla a cuatro vientos”.

Mauricio Dayub rodeado por sus compañeros de la Escuela Primaria N°6 – Ernesto Alejandro Bavio, de su Paraná natal

Mauricio Dayub entre sus padres, Paula Nenna (a quien llamaban Paulina) y Miguel

No cree que haya sido “desatención” ni mucho menos “desconsideración” por parte de sus padres. “Faltaba información y, por supuesto, el diálogo que uno puede tener hoy con un hijo sobre sus intereses. ¡Porque no había ese tiempo!”, dice. “En casa, la importancia no estaba en los chicos sino en valores mucho más fundamentales o esenciales: la honestidad, el estudio, el cumplimiento, la salud y la alimentación. Y ahí, en el ámbito más íntimo, nunca encontré esa expansión que necesitaba”.

La adolescencia serpenteó entre “maneras distintas” de relacionarse con papá y con mamá. “Entre los 15 y los 18 le dije a mi vieja: ´A partir de ahora, sólo voy a comunicarme con papá, porque vos no me entendés´. Hoy, al recordar esos años, pienso: ´Qué doloroso es eso para un padre, ¿no?´”, reflexiona. “Mi viejo, en cambio, la dibujaba mejor. Él era más del ´bueno, ya vamos a ver… Después lo charlamos… Voy a ocuparme´. Por ahí nunca pasaba lo que decía que haría, pero yo me sentía más cómodo con él. Y toda esa importancia que no me daban, me la fui dando yo mismo al hacerme adulto. Y creo que fue para ser feliz. Para que no haya lugar a venganza o a resentimientos. Una forma de contentarme: ´No lo pude antes, pero puedo ahora´”, señala. “Te digo más. Hoy cuando voy al circo, por ejemplo, pago mi entrada, me compro un pancho, me saco la foto y todo el folclore que implique. Porque cuando era chico me colaba y veía la función hasta que alguien me descubría. Esa es una suerte de resarcimiento que me hace sentir tranquilo. Porque para mí, y como decía Miguel Hernández, es el modo de darle a la vida una solución hermosa”.

Mauricio Dayub entre sus padres

Paradójicamente, a Paula Nenna de Dayub –que más que desilusionadora, era “concreta, por no haber tenido posibilidad de nada en la vida”– le gustaba el cine. “Ella iba hasta las puertas de las salas sólo para ver los carteles. Leía los afiches, miraba las fotos de los actores y volvía feliz para contarnos, con lujo de detalles, cómo se veían y cómo sería esa película. Y lo hacía efusiva, como si efectivamente hubiese estado con Rita Hayworth. Para ella, ‘nada’ era ‘un montón’. Y darnos ‘un poquito’ era mucho más de lo que habían dado en toda su vida”, relata Dayub. “Por ahí hojeaba una revista de viajes y de repente la cerraba suspirando, como si volviese de Ezeiza. Ya había viajado, pero sentada en ese patio. Ella siempre decía: ‘Lo más grande es la ilusión, no hay que perderla jamás’”.

Sin embargo, no lograba asimilar la inquietud de su hijo, pero sí poner su grito en el cielo –”con indignación”– cada vez que Mauricio desaprobaba un parcial. “A mi vieja se le derrumbaba algo que había soñado durante mucho tiempo: morirse tranquila sabiendo que sus hijos eran profesionales. Es que en esa época, el título universitario se veía como el seguro para salir de la clase humilde de la que mis viejos venían”, cita. Su deserción finalmente inspiraría a dos de sus hermanos a ir por su felicidad, pero ese es otro cuento.

Entretanto se cuela el recuerdo del abrazo de despedida de ese 24 de febrero del 83. Cuando Mauricio, de 23 y con fecha de prueba en el Conservatorio porteño, interrumpió la reunión de cumpleaños de su madre para decir adiós. “En ese instante entendí que no significaría nada que no me acompañase a la terminal. En su mirada leí que todo estaría bien, porque ese fue un modo muy familiar de decirnos, tácitamente, que estábamos y que no nos fallaríamos jamás”, describe. “Muchos años después, cuando ya viajaba a la ciudad para verme en un teatro, pudimos hablar de todo esto. Y me pidió disculpas: ‘En aquel momento no entendí que lo que decías y necesitabas, podía ser algo genuino, real, verdadero’, me dijo”.

Miguel Dayub, padre de Mauricio Dayub, ex viajante de comercio

“Mi viejo, en cambio, supo mucho antes que no había escapatoria”, revela. “Entonces decidió que si yo me abocaba al teatro con la misma entrega, con la misma disciplina que amerita el estudio de una carrera universitaria, me ayudaría como lo había hecho mientras iba a la facultad. Y así lo hizo tiempo después. Con un sacrificio enorme me enviaba una mensualidad que, en Buenos Aires, me alcanzaba para los primeros ocho días del mes”, cuenta Mauricio.

Pero hasta entonces, y de cara a un inminente desarraigo, le ofreció que trabajara con él. Miguel Dayub era viajante comercial para una empresa italiana de vinos. “Me dio un portafolios que él ya no usaba, una lista de precios y me enseñó a vender. Entonces salimos hacia lo del primer cliente y antes de entrar, me dijo: ‘No podemos irnos de acá sin venderle 500 cajas’. Nos sentamos y mientras sacaba mis cosas, el viejo empezó a hablar de fútbol, de política, de las vacaciones… En un momento apareció la esposa del señor al que visitábamos con la libreta de calificaciones de sus hijos y se pusieron a charlar sobre eso. Todo se hacía muy largo y nadie mencionaba nada sobre la venta. Hasta que interrumpió la secretaria avisando que debíamos terminar porque había más proveedores esperando ser atendidos. ‘Yo los acompaño por la puerta de atrás’, dijo el cliente. De camino al auto, yo pensaba: ‘¿Mi viejo tiene amnesia? ¿Se olvidó a qué veníamos?’. Y en tanto el tipo no se diera cuenta, susurrando le dije: ‘Papá, ¡la venta!’. Entonces ya con el coche en marca, y a punto de irnos, bajó la ventanilla y gritó: ‘¡Che, te anoto 500 cajas y te las mando por Transporte Caballito!’. ‘Sí, sí…’, respondía el otro con ademanes. A medida de que nos alejábamos confirmé: ‘Mi viejo es un genio’. Y empecé a conocerlo realmente”, cuenta Mauricio. “Era un hombre con amistades en donde fuese que llegase y al que los clientes invitaban a almorzar, a quedarse a la pileta ofreciéndole hasta un traje de baño. Descubrí que era muy querido. Carismático. Simpático. Entrador. Alguien muy diferente al rezongón de casa. ¡Mi viejo era otro!”, recuerda.

Antonio y Serafina Dayub, los abuelos paternos (árabes) de Mauricio Dayub

La influencia de los abuelos –”que en su momento se preocupaban tanto del mundo que finalmente me legarían”, como un acertado y lamentable presagio que los hace siempre presentes– no fue menor. Uno de ellos clavo en su pecho la frase de la que Mauricio desprendió uno de sus mayores éxitos. “Mientras se tiende a vivir buscando cierta ecuanimidad para ser querido o aceptado, manteniendo lo que se tiene sin riesgos de estar peor, uno de ellos me decía: ´El mundo es de los que animan a perder el equilibrio´. Y es así. Cuando uno se atreve a perderlo, descubre otra vida. La mejor de todas, que es la propia. Porque en la social, estás a la buena de los demás y, en estos tiempos de tan poca empatía, es quedar abandonado. Y así me pasó. En un momento del trayecto yo debí parar, decir ´así no sigo´ y perder ese equilibrio para escapar de la voluntad ajena y ser yo” concluye.

Y por otro lado, su abuela Josefina lo guió, aunque involuntariamente, al descubrimiento de un secreto “guardado durante 55 años”, que marcó un antes y un después de la historia familiar. Ya ha contado esta historia hasta el hartazgo pero citaremos una breve síntesis para ocuparnos, luego, del inédito “día después” de este cuento. Inicia en Yugoslavia, donde Dayub rodaba una película. El mal clima obligó al equipo a dos días de receso. Es así que decidió visitar Manfredonia, pueblo de sus abuelos maternos en la provincia de Foggia, Italia. Y lo hizo muy a pesar de su advertencia: “Ya no quedan familiares”. Obstinado, y hoy incrédulo de las casualidades, rastreó el apellido hasta dar con la sorpresiva parentela. Así descubrió que siendo muy joven, Josefina se había enamorado de un hombre rechazado por su núcleo más íntimo. Casualmente, Miguel Nenna, el abuelo del actor, quien después de embarazarla (de su madre) –”y partido por la vergüenza”– se subió al primer barco que lo traería a l´América. Desde entonces cientos de cartas viajaron sin suerte. “La madre y la hermana de mi abuela interceptaban los envíos para ocultarlos”, cuenta. Finalmente, cinco años después, y a través de un familiar que le asegurara el ´en mano´, Miguel envió un pasaje con pedido urgente: ´Ruego que vengas, quiero conocer a mi hija´. Y casi con lo puesto, Josefina se embarcó sin despedidas. Nunca dijo adiós ni a su madre ni a su hermana y jamás volvió a verlas.

Josefina y Miguel Nenna, los abuelos maternos (italianos) de Mauricio Dayub

Mauricio llegó al país con varios regalos, el descubrimiento y una única condición: que su abuela aceptase un diálogo telefónico con su hermana. Y lo logró. No sin antes “arreglarse y perfumarse como si fueran a verse”, relata. “¿Qué les digo?”, preguntó Josefina de este lado de la línea. “Entonces saludó con una voz muy finita, como la que tenía a los 19 años, cuando habían hablado por última vez”, señala emocionado. Lo que siguió fueron silencios, pero esta vez por culpa de la congoja. Otros cinco años más tarde, Dayub atendió el llamado de la puerta de su departamento. “Era mamá, en el batón sencillo que solía usar y cargando una valijita. ‘Lo decidí. Me voy a Italia a conocer a mi familia. Llevame a comprar esos alfajores que comimos en Mar del Plata’, me dijo. ‘Pero mamá, allá es invierno… ¿Vas a llevar sólo eso?’, le pregunté. ‘Sí, porque ellos me dijeron que van a darme todo lo que necesite’, me respondió”, recuerda.

Durante el mes que duró la aventura de Paula, su Miguel –que la extrañaba tanto– “se fue achicando de la tristeza. Así que me lo traje a Buenos Aires para pasar algunos días juntos antes de ir a Ezeiza a buscar a su mujer. Y la vimos llegar… Mi mamá, la del batoncito, pasó Migraciones hablando en italiano. Rubia, con el pelo largo y vestido estampado al piso. Entonces el viejo me miró como diciendo: ´¿¡Pero qué me hiciste?!´”, relata con gracia. “La relación entre ellos empezaba a cambiar, como todo lo demás. Él tenía miedo de subirse a un avión y ella añoraba con el hecho de morirse frente al mar de Manfredonia. A mi vieja se le había dado vuelta la vida. Porque había descubierto un mundo. Dejó de lavar, de cocinar, de planchar y empezó a vivir como quería, abrazando su propia esencia. Identificando quién debía ser y empoderada por esa verdad. Porque la verdad es escándalo siempre. Desde entonces, nada fue igual para nadie en la familia. Porque todo esperábamos a una mamá que ya no sería la misma que habíamos conocido”.

Mauricio Dayub, a sus 13 años, en uno de sus primeros viajes a Buenos Aires

Buenos Aires le hacía “una ilusión profunda” pese a tantas incertidumbres como la de un paradero. Abrazó la ciudad el 28 de febrero del 83 (“cuatro meses antes del emblemático discurso de Raúl Alfonsín que tanto ilusionaba”) y con ella, al terror de las requisas caprichosas al salir de los teatros: “Aquellas por las que alguna vez estuve detenido durante horas y sin explicación”, recuerda. Con dos “valijitas”, una destinada a la utilería del unipersonal que había montado “para evitar se desafine el instrumento”, finalmente se instaló en una pensión frente a la CGT Brasil. “Una casa chorizo espeluznante, de esas a las que van agregándole piecitas para sacar más rédito”, describe. “Subía esas escaleras caracol con sudor frío. Tenía miedo de que alguien me agarrase de la nuca y me hiciera desaparecer. Sentía que podían matarme y nadie se enteraría de nada. Por lo que me aguantaba en la habitación con la llave puesta en la cerradura hasta el amanecer, la hora del día en la que todo ese contexto de mano de obra desocupada, un duro vestigio de la dictadura, parecía un poco menos peligroso”, relata.

Tal es así que, luego de las clases de teatro en lo de Carlos Gandolfo (antes de haber alcanzado la beca del Fondo Nacional de las Artes), Mauricio hacía tiempo en el bar de la esquina “esperando a ver a alguien conocido que me invitase a su casa, a comer o que me dijese: ‘Che, hay una fiesta en tal lado’, para quedarme ahí hasta que aclarase”, acobardado por el regreso a la soledad en aquel reducto. Recuerda a su dramático vecino manco que lavaba pilas de ropa usando su única mano, al que lo hermanaba la añoranza urgente de algún trabajo. Ese “golpe de suerte” que se sentía al tener pieza no compartida. Y la expresión de su hermano al visitarlo por primera vez: “Me dijo: ‘Tenés que irte de acá ya mismo’”, cuenta. “Pero no me animaba a enfrentar a la dueña de la pensión. La que al momento de sacar el cuarto, me increpaba: ‘Pero usted, ¿a qué se dedica? ¿Cuánto tiempo estará? Mire que no puedo tener la habitación libre, eh… ¡Así que no puede irse!’. Y al salir por la mañana, me preguntaba: ‘¿Ya consiguió trabajo? ¿A qué hora va a voler?’. Tanto me asustaba que comencé a sacar mis cosas de a poco y a escondidas. Y al decidir dejar el lugar, metí la llave en un sobre que tiré por el buzón. Entonces hui. Creo que habré corrido varias cuadras sin mirar hacia atrás, creyendo que toda esa gente que pululaba por ahí, me perseguía”.

Mauricio Dayub, a principios de los años 80, recién llegado de Paraná (Entre Ríos), su ciudad natal

Mauricio Dayub, a mediados de los 80, junto a sus amigos, Gustavo Belatti (luego escritor de televisión y hasta Konex de Platino 2011) y Luis el indio Romero (hoy, maestro y director de actores)

Y al octavo día, cuando la mensualidad de papá se había extinguido, Dayub “salía de changas”. Pintó el departamentos, colocó el piso del patio de un familiar en Boulogne, atendió un stand en La Rural y hasta vendió en los colectivos, siempre con la paranoia de que algún colega o productor lo viese en ejercicio de esa metiér. “Un día subí, le di el típico regalito al conductor, uno de los tantos trucos que me habían enseñado. Me paré en el lugar indicado y a punto de empezar el speech de venta vi, sentado a metros, a uno de los actores de Rosa de lejos. Largué todo y me bajé corriendo”, cuenta. “Creía que si se corría la bola de lo que estaba haciendo nadie más me llamaría”.

Pasó hambre, sí. “Pero nada me preocupaba, siempre tendría arroz. Y hasta charlaba con él”, dice quebrado por el recuerdo. “Haber dejado atrás la vida que yo no quería y haber tenido el valor de hacer la mía, aunque tal vez sin una mínima posibilidad de éxito, ya era un mundo para mí. Era feliz. Estaba donde tenía que estar y ya no lo cambiaría por nada más”. Ni cerca de compadecerse de sí, Mauricio estaba convencido de que el teatro que haría “cambiaría el mundo”, revela. “De hecho, durante algún tiempo iba por ahí con un artículo debajo del brazo: la crítica que Luis Massa le había hecho a una obra que yo había hecho. Decía: ‘El primero (así se titulaba), renueva los caminos del arte teatral’. Sí… ¡Estaba renovando los caminos del arte! Sentía que íbamos a romper todo. ¡¿Cómo no celebrarlo, aunque sea con arroz blanco?!”.

De aquí se desprende una anécdota con encabezado “las cosas que uno hace por un hijo”, como dice. Y que lo conecta con ese espíritu de “rebusque” que mira con ternura. Hace muy poco, su hijo Rafael (10) había recibido el regalo que había estado esperando: una cámara Polaroid. “Y como el papel de impresión es muy caro, decidió que quería salir a vender fotos para costearlo”, relata. “Entonces se colgó un cartelito con el precio de venta y me pidió que lo acompañase a recorrer Palermo. Se paró en una esquina y enseguida me dijo: ‘Ahí viene alguien, decile papá…’. Le respondí: ‘¡No!, el proyecto es tuyo’. Entonces empezó: ‘Fotos, fotos… Saco fotos por 100 pesos’. La gente me veía a mí, lo veía a él y no entendía nada, pero le paraba. Estuvimos un rato largo, sacó algunas y yo, mientras, transpiraba…”, dispara con gracia.

“Rafael tiene un gran sentido de la estética, de hecho dibuja muy bien. Y lo que más me gustaba de su emprendimiento era toda esa ceremonia que él desplegaba: buscaba el lugar, medía la luz, atendía el ángulo y después de tomarlas me las mostraba y comentaba el resultado. Se tomó esa actividad con responsabilidad, como un profesional. Y eso fue tan lindo de presenciar…”. Seguramente por su afición a “la idoneidad”, porque en cualquier orden y faceta de la vida, a Mauricio lo conmueve esa gente que no hace lo que hace porque sí, “sino para mostrar su versión”, explica. “El que diga ‘listo, ya está’, como sacándose algo de encima, me deprime. Y creo que el mundo está muy mal porque hay gente que trabaja y vive así”.

Mauricio Dayub, a mediados de los 80, junto a sus amigos y compañeros de departamento, Gustavo Belatti (luego escritor de televisión y hasta Konex de Platino 2011) y Luis el Indio Romero

Mauricio Dayub y Gustavo Belatti, con quien compartía departamento, clases de teatro en el estudio Gandolfo y fuertes ideales

En fin. La democracia traía consigo “el sentimiento latente de que todo era posible”. Y entonces evoca los días en los que compartía departamento, vocación y “ese enorme deseo” con sus compañeros de estudio: Gustavo Belatti (luego escritor de televisión y hasta Konex de Platino 2011) y Luis el Indio Romero (hoy, maestro y director de actores, y director de El amateur). “Salíamos por la calle creyéndonos Brando, Pacino y De Niro. Estábamos seguros de que lo nuestro debía funcionar”, recuerda. “Nos acostábamos inflados, grandes así (hace un ademán), en esas camas cuchetas, frente al pasillo en el que teníamos un espejo inclinado para encontrar una vista del cielo y adivinar el clima. La cocina era el laboratorio fotográfico del Indio, por ese entonces era fotógrafo de GENTE. Por lo que, a determinado horario, sabíamos que no podíamos entrar ni para un mate. Así y todo nos creíamos lo más, capaces de lo que fuese. Aunque sabiendo que para lograr algo había que hacer de todo. Y eso, lo que llamo ‘el gran beneficio de no tener todo servido’, nos despabilaba. Porque la necesidad esa que no deja dormir, es la que potencia el deseo”, señala. “Y hoy, tanto tiempo después, sigue pasándome lo mismo: me voy a dormir con ganas de despertarme. De despertarme para hacer lo que hay que ´hacer para´, sin esperar ser viral con un play”.

Eran tiempos de audiciones e “ideales bien plantados”. Llevaba días invertidos en filas eternas para conseguir una prueba. “¡Huy, los casting! -suelta-. Sufría mucho con los castings. Jamás quedaba. Y cuando finalmente lo logré, no acepté”. Se trataba del rol para un spot publicitario para la marca de un auto que, de un salto, caería en pleno desierto. “Necesitaban a un árabe, envuelto en la vestimenta tradicional, al que sólo se le verían los ojos. No les interesaba nada más que mi mirada”, recuerda. “Del otro lado del teléfono me decían: ‘Pero mirá que hay tanta plata…’. Yo los miraba a los chicos y susurraba: ‘Che, hay tanto’. Y con gestos, me hacían: ´¡No, no, no!´. ´Te agradezco, pero no es la plata…´, les respondía yo. ´Podemos mejorarlo´, insistían. Y no. No hubo caso. Nosotros (él y sus amigos) aspirábamos a protagonizar una película. Mirá si estábamos sentados en el cine y pasaban la publicidad que hiciste para sobrevivir. ¡No era serio! Claro que con los años me arrepentí. Pero así pensábamos”.

Mauricio Dayub y Roberto Moldavsky se conocieron a principios de los años 90. Por aquel entonces, Roberto trabajaba para el dueño de una peletería a la que Mauricio le alquilaba su primer departamento

Hablamos de la incertidumbre económica, tan inherente a la vida del actor (aunque hoy, a cualquier argentino). Y cita la primera vez que sintió algo similar a la seguridad. O tal vez, a cierta tranquilidad. Fue en 1987, cuando se presentó con Las tres hermanas (de Antón Chéjov), dirigido por Inda Ledesma, sobre el escenario del Teatro San Martín. “¡Había firmado un contrato por primera vez! Me levantaba a la mañana y me sentía bien. No tenía nada raro en el estómago. Entonces me di cuenta de que hasta ahí, había vivido con acidez, dolores, molestias, nervios… Ahora me despertaba y pensaba: ´Mi día está pago, no tengo que hacer nada más que ir a ensayar´. Me había bajado (al menos por tres meses) de la ruedita del hámster. Y entendí que sí podía ir detrás de todo eso para desarrollarme. La felicidad fue tremenda, como si finalmente estuviese mano a mano con la vida. Ya no le debía nada”.

Pronto llegaría “el primer departamento digno que pude alquilar solo”, advierte. “El dueño tenía una peletería sobre la calle Pasteur, en el barrio de Once, a la que iba a pagar el alquiler. Era un señor mayor, que al entrar le hacía señas a uno de sus empleados para que me hiciese el recibo. Un muchacho con el que empecé a entablar una suerte de relación. Yo notaba que cada vez que charlábamos, me hacía muchas preguntas sobre el teatro: si conocía a tal o cual maestro, si alguna vez había tomado clases con Lito Cruz… Hasta que confesó que le gustaba mucho mi profesión, a la que no lograba animarse. Él era Roberto Moldavsky (60)”, relata. “Pasaron muchos años hasta que un día vino a hacer un show a mi sala (Chacarerean) y nos reencontramos. El tiempo se había portado muy bien para los dos. Todo eso que quisimos, nos pasó. Fue una postal hermosa”.

Mauricio Dayub (Cristian Gastón Taylor)

Mauricio Dayub como Juan en Amigovios (El Trece, 1995), en escena con Guido Massri

Mauricio Dayub como Jaime Shimmy Valente Gurevich en Quiero vivir a tu lado (El Trece, 2017)

Cuenta que su debut estuvo signado por “el temor de no estar a la altura de mi deseo”. Porque tenía uno muy claro, “pero no sabía si serviría para esto y confirmarlo sería una piña dificilísima de superar. No había otro norte en mi vida”, define. Pero en el 88, aquel cuestionamiento cambiaría para siempre. “Fue mientras presentábamos Compañero del alma, la elegía sobre vida y obra de Miguel Hernández. En una de las escenas, el escritor (personificado por él) partía hacia Madrid para cotejar su poesía con los grandes poetas del momento, como Vicente Aleixandre y Pablo Neruda. Era el viaje de su vida. Y yo tenía sólo un banquito con el que debía contarle al público la llegada a la estación, el trayecto en tren, el arribo a la ciudad y el gran encuentro. Era todo eso, el banquito, la gente y yo. Juro que sentí ese ida y vuelta. Fue tan fuerte que pensé: ‘Están viendo lo mismo que yo. Aquí hay algo’. Esa noche supe que entre el público y yo, habría romance. Tuve la certeza absoluta de haber elegido muy bien mi profesión”, sentencia.

Y vaya si sería así que el mismísimo Alfredo Alcón (1930-2014) lo esperó para decirle “¡Cuánto te admiro!”. Su vasto recorrido teatral fue coronado, sin dudas, por El amateur (1997) y El equilibrista (2018), por el que recibió el ACE de Oro 2019, el Premio Konex de Platino 2021 y varios motes como el de El rey del teatro. Un haber que se completa con 23 participaciones cinematográficas y 27 televisivas. Y es en estas últimas que nos detendremos. “¿Crees que la pantalla chica ha sido ingrata con vos?”, es la pregunta. “No trabajé en escenarios comerciales hasta casi mis 50 años. Yo alcancé mi desarrollo haciendo obras, escribiendo, produciendo y dirigiendo en tablas gracias al dinero que ganaba en televisión. Ella me permitió esa libertad, la posibilidad de ser yo quien asuma las riendas de mi carrera”, anticipa. “Yo no lograba ser visto tal cual era y el medio no me ofrecía eso que yo sentía que tenía que ofrecerme. Nadie me llamaba diciendo: ´Mauricio, tenemos un proyecto para vos´. Y claro que como necesitaba el dinero, aceptaba lo que me diesen. Y a mí siempre me han dado bolos y aquellos roles que, por duros, difíciles o no muy agraciados, nadie aceptaba. Transitaba por ahí como acostumbrado a resolver problemas urgentes de los productores. Entonces, fui encontrándome con un espectador que no me conocía realmente. Me di cuenta de que la televisión también formaba una opinión acerca de mí”, relata. “Y en la medida en la que el teatro me dio la posibilidad de vivir de él, dejé de aceptar esos papeles que me llevaban a un lugar que no era el que yo quería. Recién en los últimos años y a mérito o fuerza de mis propios proyectos, empecé a parecerme un poco a eso que siempre había querido parecerme”.

Mauricio Dayub y Gustavo Luppi en El amateur (segunda vuelta), todos los jueves en Chacareran Teatre y fines de semana en gira nacional

Mauricio Dayub y la brillante colección de personajes que encarna en El equilibrista, cada miércoles en El Nacional y viernes, sábados y domingos en gira nacional

Mauricio Dayub fue el director de Inmaduros, el éxito de la temporada teatral porteña. Aquí junto a Adrián Suar (productor) y Deigo Peretti, sus protagonistas, y Nacho Laviaguerre (coproductor) y Pablo Codevila (productor)

Llega el turno de identificar el instante exacto en el que Mauricio cree que abrazó el éxito profesional, o apelando a la modestia, “esa sensación”. Fue a principios del 97. “El ensayo general de El amateur había salido terrible. Y el dinero invertido era muchísimo como para permitirlo. Esa noche volví a casa desesperado, con la cabeza a punto de estallar. Tanta era la angustia que me tiré en el balcón a mirar el cielo para volver a eje enumerando cuántas cosas más importantes que yo, y que mi problema, había por ahí”, relata Dayub. “Entonces, una amiga tocó el timbre. Le dije que no la atendería porque no me sentía bien. Pero insistió en subir y en saber qué pasaba. Y fui honesto: ´Dejé todo en una obra que será un fiasco´. Le conté: ´Imaginé un galpón de chapa transparente que no va a entrarme en el departamento cuando me digan ´llevate todo’, diseñado por Graciela Galán, que trabajaba por aquí y por Europa con grandes como José Lavelli´. Me preguntó: ´¿Por qué tanto despliegue? ¿Por qué ella?´. ´Porque yo quería a la mejor´, respondí. ´Además la música me la hizo Jaime Ross. Pagué músicos, edición…’. ‘¿Pero por qué Jaime Roos y no cualquiera de tus amigos?´, se indignó. ´Porque su música es simple y profunda como mis textos. Era él o él´, retruqué”, recuerda. “Y entonces, ella hizo un silencio y dijo: ´Pero entonces hiciste todo lo que querías…´. Ahí me cayó la ficha. ‘Claro -pensé-, eso es el éxito’. Más allá de los resultados finales, si funciona o no, si gano o si pierdo, yo ya era exitoso. Entendí y me liberó”.

Mauricio Dayub (Cristian Gastón Taylor)

Bromeamos sobre el hecho de “haber llegado tarde a algunas cosas de la vida”, como dice. Entre otras, el despertar vocaciones a los 23 años y la paternidad después de los 50. “Tal vez por mi afición a la reflexión constante y el desprecio absoluto al ´ir así nomás´, siempre necesité estar muy seguro de cada paso”, explica. “Yo no festejo un cumpleaños si no sé cuántas personas vienen, cuántas sillas, cubiertos y vasos hay en la casa. Y si voy a una fiesta y veo gente parada y sin nada para tomar o comer, pienso: ´¡¿Para qué los invitan?!´. Así me ocupo del espectador de mi obras. Estoy pendiente desde media hora antes de que lleguen y hasta media hora antes de que se vayan: si es fácil llegar al estacionamiento más cercano, si el aire acondicionado funciona bien, si la butaca está intacta… Necesito, imperiosamente, seguridad plena para estar tranquilo de que lo que haré será el modo que a mí me gusta. Algo que me llevó mucho tiempo”.

La paternidad ha sido de la partida, sí. Aunque con excepciones. De joven no quería ser papá. El ritmo de vida de sus amigos que sí lo eran, lo desanimaba. Pensó que “seguiría los pasos de mis viejos, que me habían tenido de grandes”, aunque “creí que no pasaría jamás”. Pero pasó. “Cuando estaba seguro de que no me faltaba nada, Rafael llegó para mostrarme que no tenía lo fundamental”, concluye.

Mauricio Dayub y Paula Siero a horas del naciminto de su hijo Rafael, el 15 de julio de 2012

Mauricio Dayub y su hijo Rafael (10)

¿Se amigó Dayub con el rol más importante de su vida? “Sí… Lo que no significa que aún me sienta capacitado para ser papá”, revela. “Hay infinitas preguntas diarias frente a las que no sé qué responder. Como si ser padre fuese un oficio al que jamás le presté atención. No sé bien qué debe decírsele a un hijo. No sé qué es mejor ni que es peor. Y cuando me animo a pronunciar lo que me parece, siento remordimiento por esa gran responsabilidad. Por ejemplo, cuando él, muy seguro, argumenta razones para no hacer su tarea, me taro. Porque a mí no me gustaba nada la escuela y me iba pésimo: no entendía, no comprendía la institución que me daba un temor tal que me cerraba la cabeza”, explica. “Si a mí me ayudaban mis compañeros a pasar de grado, entonces, ¿cómo podría exigirle a mi hijo? Yo necesito ser coherente conmigo pero, en este rol, no está bien. Digo: ´¿Por qué tengo semejante tarea? ¿Por qué no existe un vademécum, un manual con instrucciones?´”, suelta con gracia.

“En la diaria, como papá fallo un montón. Imito a otros. No tengo ´la cosa innata´ y por eso agradezco tanto la presencia de mi mujer… Ella me mira como diciendo: ´¡Apoyame en ésta!´. Y me asocio muy rápido a lo que diga. Yo apoyo, pero desde afuera, y él se da cuenta. Trato de legarle todo eso que no se aprende porque otro te lo imponga. Sino lo que se aprende al convivir, viendo al otro”. No es raro verlos por Palermo sobre sus monopatines o jugando a todo eso que Mauricio hizo en su infancia, hasta usando las bolitas de aquel entonces que envió Agustín Pérez, el almacenero de su barrio en Paraná.

Mauricio Dayub (63) y Paula Siero (56), juntos desde hace 23 años y casados en secreto desde marzo de 2022

Mauricio Dayub y Paula Siero

“Paula tiene en sus manos el timón de esta familia”, dice Mauricio. Habla de Paula Siero (56), con quien se casó (“en secreto”) en marzo de 2022 después de 23 años juntos. “Y lo tomó bien fuerte porque habrá visto que si no lo hacía, este barco estaría a la deriva”. La actriz, que comenzó su carrera como modelo, se retiró en 2011. “No le gustaba lo que le ofrecían y sintiendo que había cumplido ya una gran etapa, tuvo la valentía de decidir no seguir por seguir en este camino”, explica el actor.

Año 2000. Siero hacía una breve participación en Tiempo final (Telefe), ciclo del que él formaba parte. “Ella era tan bonita y tan codiciada que donde se sentara se hacía un rueda de gente alrededor. Y como a mí no me gustaba todo eso, seguía muy de lejos la conversación. Entretanto, la escuché decir que bailaba tango”, recuerda. “Y me metí. ´¿Dónde?´, le pregunté. Era el mismo lugar al que yo solía ir, conocía a los dueños y a varios de los profesores. Entonces, antes de que se disolviese el grupo, porque llamaban a grabar, le saqué día y hora. Y el viernes, a las 10, estuve ahí, impecable y con zapatos de bailarín bien lustrados”, cuenta. “Como hacía mucho que no iba por ahí, al llegar, me distraje saludando gente. No la vi. Sentí que la había perdido. Recorrí esa pista casi con desesperación hasta encontrarla. La noté incómoda, me dijo: ´Hoy hay mucha gente´. Y me gustó, su perfil era tan bajo como el mío y así sigue siendo. ´¿Nos vamos a otro lugar más tranquilo´, propuse. Fuimos. Bailamos. Lo pasamos muy bien. Y al llegar a su auto, le dije: ´En este momento, agarraría con vos la Ruta 2 y no volvería más a casa´. Me miró como diciendo: ´¿Qué querés?´. Y, lamentablemente, todo quedó ahí”, relata Dayub.

“Al otro día, en el set, le pregunté cómo lo había pasado. ´Bien´, me respondió. ´¿Pero bien como para que volvamos a vernos?´, insistí. ´Sí´, soltó. Como siempre me cuido del rechazo, rematé: ´¿Sí como para encontrarnos en 10 días o esta misma tarde?´. Y nos vimos esa misma tarde, y todos los días hasta hoy”, señala. “Paula y yo somos muy distintos, pero nos parecemos demasiado”, define respecto el distintivo de esta pareja. “Hay algo esencial que, con ojos cerrados, te hace sentir que el otro te representa. No preciso ver para saber que si ella está cerca, todo va a estar bien”.

Mauricio Dayub (Cristian Gastón Taylor)

La espiritualidad, para Mauricio, es “no creer tanto en lo que ven mis ojos”. Así la define. “Necesito vivir esa mística de la imaginación, de la eterna y constante ficción inventada. Yo convivo con un mundo que existe sólo en mi cabeza”, cuenta. Un mundo que se parece mucho a aquel garaje de Paraná y a este loft palermitano. “Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema”, recita. “No me gusta la vida de los adultos. No me gusta la resignación, los cumplidos, los bancos ni los remedios. Me gusta la expectativa, la euforia, la posibilidad. En eso ando y eso me define”. Y cuando la “inevitable realidad reaparece tentadora, lista para torcerme, cierro los ojos, me siento en la barranca frente al parque donde nací y después de un ratito de silencio, todo se aclara. Entonces sé qué es para mí y qué no. Qué está bien y qué está mal. Así decido yo. Y creo que no me he equivocado”.

Fuente: Infobae