Un telón que se abre dando paso a un escenario a oscuras, salvo por una luz que apunta directo al hombre de “taitantos” parado en el centro. Ya perdió la cuenta de las veces que atravesó la misma situación, la de pararse frente a una platea para intentar, por un rato, hacerla un poquito más feliz. Tiene mirada y cuerpo de niño, y en el brillo de sus ojos, el sueño de volver a ser joven.

Sin mediar palabra comienza la música y el hombrecito arriesga unos pasos de tap a puro oficio, mientras abre el show y su corazón, en forma de canción: “Hubo momentos, buenos y malos. Muchos aplausos, muchos fracasos. No habré tenido grandes contratos, pero hambre nunca pasé. En este oficio, hablo del teatro, nunca sabemos a dónde vamos. Siempre temblamos cuando estrenamos, pero hambre nunca pasé. Habré tenido suerte, condiciones no sé. Hice de todo un poco, y a veces me fue bien. De guitarrista, de bailarín, de parodista, de comodín. Compuse temas, varios poemas, pero hambre nunca pasé”.

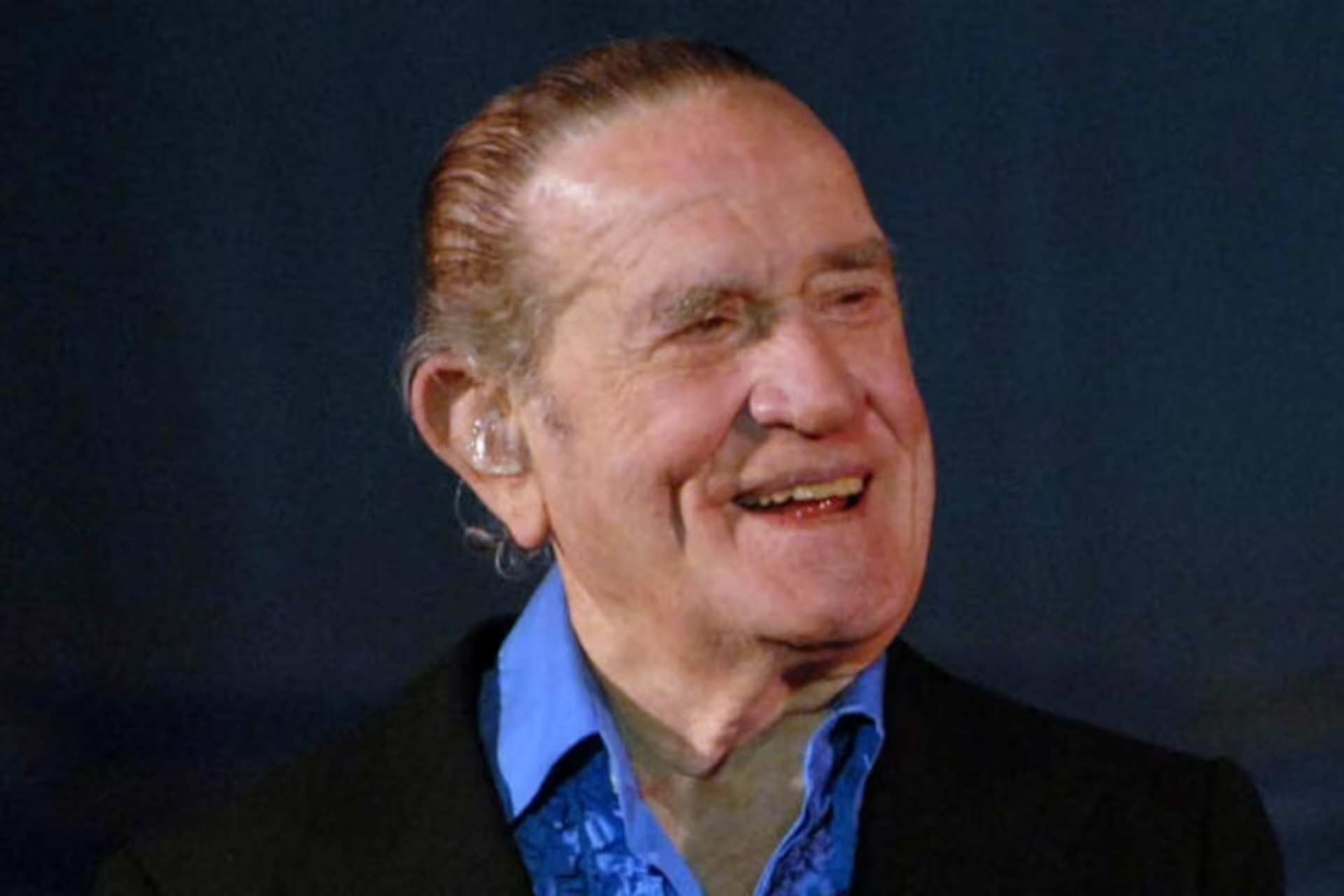

Ricardo César “Gogó” Andreu no conoció otra vida que no fuera la del artista. A la escuela fue hasta tercer grado, lo justo para aprender a leer y a escribir. Y enseguida, el destino trashumante de acompañar a sus padres también artistas, de pueblo en pueblo, de escenario en escenario. “Empecé a trabajar desde muy chico, a los ocho años, junto a mis padres Isabel Anchart y Antonio Andreu, tocando la guitarra. Andábamos en ese entonces por el campo, haciendo lo que en la jerga teatral se denomina ‘la rascada’. Actuábamos en todos los comedores de los pueblos, también cantaba y bailaba el malambo. Ahí es donde empezó mi carrera, además de que mi viejo era cómico”.

Andá a cantarle a Gardel

La biografía de Gogó (deformación del “ajó, ajó” que le repetían de bebé) señala su debut en las grandes ligas del espectáculo cinematográfico como parte del elenco de la película El alma del bandoneón (1935), seguida de aquel querido personaje en El viejo hucha (1942), el de “taco, suela y punta”. Previo a eso, claro, se lo vio a los nueve años compartiendo con Discepolín el elenco de Levántate y anda, obra escrita por Armando Discépolo.

Pero si de ser rigurosos se trata, la historia marca un capítulo fundacional: cuando se dio el gusto de mostrar de qué era capaz, nada menos que frente a Carlos Gardel. Fue en 1933. El padre de Gogó era conocido de José Razzano y un día lo llevó al camarín del Teatro Broadway, donde “el morocho del Abasto” se preparaba para salir a escena. “Razzano me llevó a donde estaba actuando Carlitos. Entré y lo vi, de camisita arremangada, pañuelito en el cuello y un poco de maquillaje. Le dijo: ‘Mirá, Carlos, este pibe canta mejor que vos’. Gardel se rió y me preguntó: ‘¿Sabés tocar la guitarra?’; ‘sí, señor’, le contesté. Y ahí nomás tomé su guitarra, que estaba parada en un rincón y le canté ‘Atenti, pebeta’, que era un tango que yo hacía en el espectáculo. Le gustó la pieza y cómo la canté. En ese momento no tomé conciencia de lo que había pasado, pero con el tiempo me pareció algo increíble. Por eso cuando dicen: ‘Andá a cantarle a Gardel’, les contesto: ‘Yo le canté’”.

Tanto Gogó como su hermano Tono se codeaban con todos los grandes artistas de su generación, fuera en el café de Paraná y Corrientes, fuera en un tugurio no apto para menores o sobre un escenario. O se podría decir también que los grandes artistas de su generación se codeaban con ellos. Entre ellos. Y hasta incluso con algunas figuras extranjeras, como la extraordinaria Josephine Baker. “Parábamos en el café Politeama cuando estaba el teatro que llevaba el mismo nombre. Ahí trabajé con ella, improvisaba en las cortinas, contaba chistes y a veces hacía alguna cosa de gaucho que me acordaba de cuando era chico y salíamos a rascar con mi mamá a hotelitos de fonda a la hora del comedor. Era un gurrumín y los paisanos me ponían en el agujero de la guitarra las monedas de propina”.

Hasta que un día, a mediados de la década del 50, le tocó jugar de visitante. Una llamada de Pepe Biondi para que se fuera a trabajar a Cuba (en tiempos en que el cómico era un astro allá y poco antes de ser secuestrado por la guerrilla), abriéndosele un camino internacional que hasta ese momento no estaba en sus planes. Donde hubiera trabajo, ahí iba la familia Andreu. Y si no se hablaba el idioma se aprendía: “Soy un tipo osado, de no saber nada llegué a enfrentar públicos que hablaban otros idiomas. En Brasil trabajé cinco temporadas y terminé contando chistes en portugués. Mi fuente de energía siempre estuvo en la necesidad de ganarme el ‘sope’”.

Para el actor ningún público era imposible, aunque claro, había algunos más difíciles que otros: “La primera vez que fui a Nueva York fue en el 60. Yo era el animador de un espectáculo mexicano con el cual viajamos para allá, y me pidieron que me quedara. A mí me gustaba con locura esa ciudad y empecé a trabajar en un famosísimo teatro que se llamaba El Chico, en el Village. El problema era que no hablaba inglés y tenía que hacer un monólogo. Cuando subí al escenario me paralicé, el público esperaba el chiste y no llegó nunca, no dije ni una palabra. Me fui al camarín, guardé el esmoquin y le dije al dueño: ‘Me voy, me rajo’, y el tipo me contestó: ‘Ni loco, tú te quedas acá’. Al otro día salí a hacer el segundo show, que fue peor que el primero. El tercer día empecé a estudiar inglés como loco y a la noche salí, hice mi primer chiste en inglés y vino la risa. No pude seguir trabajando porque me ahogó el llanto de la felicidad. Finalmente me quedé tres meses allí”. El esfuerzo fue enorme y fructífero: Andreu llegó a actuar en el Ed Sullivan Show. Aunque el estudio del inglés no le alcanzó para cumplir otro sueño: filmar una película con John Wayne, que estaba muy interesado en trabajar con él.

Como se dijo más arriba, lo de Gogó era una cuestión de familia. Porque sin su amor, sin su compañera de vida, nada de todo eso habría sido posible.

Yo quiero morir contigo

“La conocí patinando en la plazoleta del Teatro Colón. Tendría nueve años y quedé loco, pero no me daba pelota. Yo me sentía su novio, pero ella nunca se enteró. Cuando cumplí los 18, la reencontré en el Maipo, donde María Esther, su hermana, era primera vedette. Rosita estaba en el camarín, me arrimé desde atrás y, no sé por qué, me animé a darle un beso en la cabeza. ‘¿Qué hacés?’, me dijo. ‘Nada, te beso porque sos muy linda y te quiero mucho’. Y ahí empezó a darme bolilla”.

Desde aquel momento, Rosa Gamas, que también provenía de una familia de artistas, no se separó de él nunca más. Luego de dos años de noviazgo, la pareja se casó en la Iglesia de la Piedad, el 14 de diciembre de 1942. Y comenzó una historia de amor de 63 años, de escapadas a Mar del Plata fuera de temporada, de recorrer una y otra vez la calle Corrientes, con parada obligada para comer un buen bife de chorizo con papas fritas. Cuando llegaron a la familia sus hijos, Mónica y César, las salidas se mantuvieron pero multiplicadas. También Rosita era responsable del único vicio que había mantenido Gogó a lo largo de toda su vida: apostar a las carreras. Cada día, le daba a su marido una pequeña cantidad de dinero para que se diera el gusto de perderla en una agencia de Suipacha y Corrientes.

¿Habían encontrado la fórmula de la felicidad? Ellos creían que sí: “Todo pasa por un respeto mutuo increíble y peleas todos los días. Los dos queremos imponer nuestras formas de pensar y el otro las rechaza, así se gestan las peleas, a ver quién cede primero. Con respecto a la pasión, crece. Cuando sexualmente encontrás a la persona que te hace eternamente feliz, no te querés acostar con nadie más”.

Rosita murió en 2006. Quedaron recuerdos, vivencias y una marca indeleble en el alma de Gogó que hasta llegó a ser canción de amor y también de despedida: “Ha nacido una rosa, disfrutamos su belleza, su delicadeza, su candor. Ha nacido para darse, se conforma con brindarse, esa es nada más su aspiración. Qué divino debe ser, sentir ese placer de poder dar, sin esperar retribución. Cuando muere una rosa, viaja rumbo al olvido. Ya no importa si un día nos brindó su color. Cuando muere una rosa, dile adiós con tristeza. Esa rosa se lleva, una etapa de amor”.

Mayo triste

Pasaron los años, pasaron los inviernos, llegaron nuevas generaciones. Y Gogó Andreu, de franca sonrisa y ojos de abuelo, seguía ahí. Los que eran muy chicos para verlo en La tuerca (1965), lo descubrieron en La familia Benvenuto (1991). A los que no les interesaba Canto rodado (1993), probablemente no se perdían Vidas robadas (2008). Y quienes nunca vieron en pantalla grande La mano que aprieta (1953), tal vez tuvieron su entrada para Ángel, la diva y yo (1999); o quizás lo aplaudieron de pie en Sugar (1986).

Más de setenta años de permanencia en cine, teatro y televisión, un caso único. Y ni hablar de su faceta como compositor de tangos, boleros, folklore, jazz y melódico, faceta saludada por muchos artistas que le pidieron grabar sus temas, como Daniel Riolobos, María Martha Serra Lima, José Luis Rodríguez o Roberto Goyeneche. “Soy un convencido de que las cosas están señaladas en la vida de cada ser humano, desde que te despertás hasta que te dormís. Y aunque te quieras apartar del destino, este se encarga de volverte a su camino”. Aunque tampoco es cuestión de dejarle todo a la providencia, a pesar de que con él fue tremendamente generosa: “Yo me hice en un escenario, nunca fui a una escuela de teatro. No obstante, soy de la idea que cuando una persona tiene condiciones para un determinado trabajo en la vida, siempre es necesario estudiar. Por eso siempre aconsejo a los muchachos que no dejen de ir a las escuelas para que los capaciten. A la vocación hay que ayudarla con la orientación docente”.

Para los que disfrutamos de su compañía pantalla mediante, en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, Gogó Andreu era eterno. Y aunque él sabía que no era así, muy en su interior lo deseaba fervientemente: “Cuando me miro al espejo veo a un viejo. Pasó la vida. La imagen que me devuelve el espejo no me agrada porque no me quiero ir de este mundo. Veo que se va acercando el final, y no me gusta. Me encantaría vivir todas las vidas posibles”.

Y aunque vivió muchas, fueron menos de las que hubiera querido. Gogó Andreu falleció un día del trabajador, el 1 de mayo de 2012 en el Sanatorio de la Providencia. Tenía 92 años y un empuje como para vivir cien años más: “Me siento muy lúcido. El problema es que mi cuerpo no responde a mi mente, ni a mi espíritu. Si fuera por mí, seguiría jugando al fútbol. No me siento como un pibe de 20, pero tampoco me veo como un anciano de 100. Asumo mi edad y creo que lo único que me salva es que mi mente no se deterioró. Siento que mi paso por este mundo tuvo un sentido. Entendí el real valor de lo que significa estar vivo”.

Fuente: Guillermo Courau, La Nacion