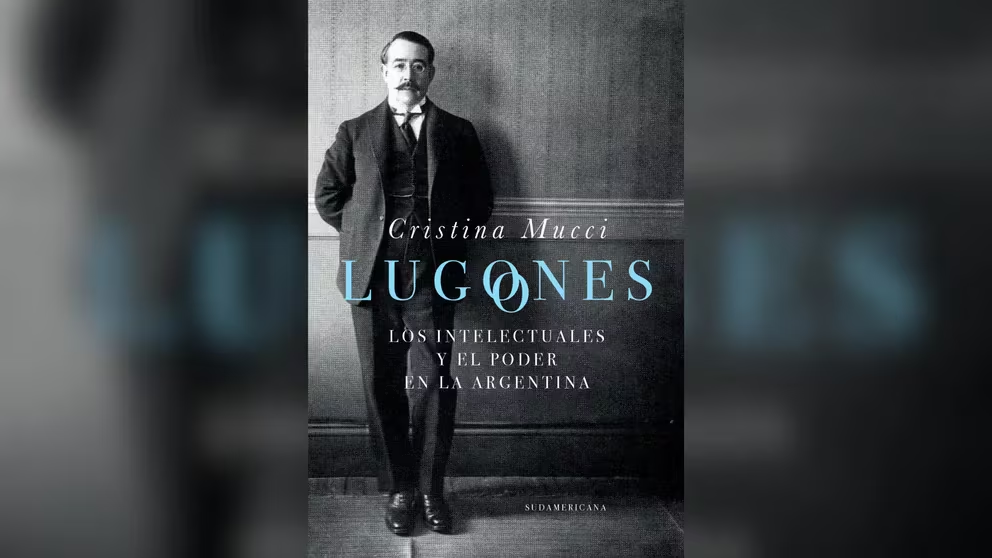

“Lugones: los intelectuales y el poder en Argentina”, de Cristina Mucci

“Hay muchos suicidas en nuestra literatura:

Alfonsina Storni, Francisco López Merino,

Horacio Quiroga. Lo esencial es la sensación

de inutilidad que tienen en este país

las personas que se dedican a las letras”.

Jorge Luis Borges

A fines de la década del treinta, tres de nuestros más grandes escritores —Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones y Alfonsina Storni— se quitaron la vida con diferencia de meses por diferentes razones, y la noticia de sus muertes conmocionó al país. En 1937, Horacio Quiroga ya había vuelto a Buenos Aires de su exilio en la selva de Misiones y se había internado en el Hospital de Clínicas para tratarse de un cáncer de próstata. Según su biógrafo Pedro Orgambide, ya había dicho todo lo que podía y quería decir, y unas páginas que escribió en 1930 pueden leerse como su verdadero testamento: “El momento actual ha hallado a su verdadero dios, relegando al olvido toda la errada fe de nuestro pasado artístico. De éste, ni las grandes figuras cuentan. Pasaron”.

Efectivamente, su suicidio con cianuro de potasio contiene todos los elementos que revelan la suerte de los escritores a los que la sociedad da la espalda. Tuvo un triste velorio en la Casa del Teatro y, a falta de dinero para pagar los servicios fúnebres, el empresario periodístico Natalio Botana se hizo cargo de los gastos. El gobierno del Uruguay propuso enterrarlo en ese país, ya que ese era su lugar de nacimiento, y allí fue en parte resarcido: se organizó una gran ceremonia y más de cinco mil personas se sumaron al cortejo.

Unos años antes, Alfonsina Storni había dicho en un reportaje aparecido en Crítica: “El uruguayo endiosa a sus escritores, mientras que el argentino los baja del pedestal a pedradas. El ímpetu creativo ha disminuido mucho en esta Argentina gobernada por el general Justo, en la que importan más los negociados que la creación de los escritores”. Alfonsina despidió a su amigo con un poema: “Morir como tú, Horacio, en tus cabales, / y así como en tus cuentos, no está mal; / un rayo a tiempo y se acabó la feria… / Allá dirán”. Leopoldo Lugones, en cambio, se limitó a comentar: “se mató como una sirvienta”, sin comprender aún que en realidad no importaba la manera.

Lugones y Quiroga se habían conocido en uno de los viajes habituales del uruguayo, cuando junto a un amigo se animó a tocar el llamador de la casa del poeta en la calle Balcarce entre Alsina y Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen.

Lugones era apenas mayor, pero hacía un año que vivía en Buenos Aires y ya había publicado Las montañas del oro, libro que lo convertiría en el símbolo del modernismo en el Río de la Plata. “Venimos de Montevideo, somos admiradores suyos”, le dijeron, y allí se estableció una amistad. Se distanciarían muchos años después, cuando el ya indiscutido poeta nacional declaró en Ayacucho que había llegado la hora de la espada. Fue entonces cuando el uruguayo, que habitualmente no opinaba sobre política, escribió: “Subleva el alma que sea a veces un alto intelectual —un amigo— quien se expresa de esa atroz manera”. A partir de allí ya no se verían más.

Lugones se suicidó un año después que Quiroga, apelando al mismo procedimiento. “En esa época abundaban los suicidios de domésticas con cianuro de potasio en polvo, producto que se adquiría con facilidad en las ferreterías”, explicaba César Tiempo. }

Luego sería el turno de Alfonsina. Operada de un cáncer de mama, pasó su convalecencia en la quinta Los Granados, del gran benefactor indiscutido de los artistas de la época, Natalio Botana (en realidad, era íntima amiga de Salvadora Medina Onrubia, su mujer), y sólo aceptó someterse a una única sesión de rayos, que la dejó exhausta. A partir de allí sufrió fuertes dolores y cambió su carácter, tradicionalmente alegre y sociable. Una madrugada, dejó su habitación de hotel en Mar del Plata y algunas horas después la encontraron flotando a doscientos metros de la playa. Seguramente se arrojó desde la escollera del Club Argentino de Mujeres, ya que allí quedó uno de sus zapatos, que debió engancharse en los hierros al caer. A diferencia de Quiroga, su cuerpo fue recibido en Buenos Aires por una multitud que la acompañó hasta el cementerio de la Recoleta, donde fue enterrada (¿dónde si no?) en la bóveda de la familia Botana.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/Q5OHGF56HBA27NU4RJZXTPMEYI.png%20420w) Cristina Mucci (Foto: Alina Diaconú)

Cristina Mucci (Foto: Alina Diaconú)

Fue entonces cuando el senador Alfredo Palacios se decidió a hablar en el Congreso de la Nación: “Nuestro progreso material asombra a propios y extraños. Hemos construido urbes inmensas. Centenares de millones de cabezas de ganado pacen en la inmensurable planicie argentina, la más fecunda de la tierra; pero frecuentemente subordinamos los valores del espíritu a los valores utilitarios y no hemos conseguido, con toda nuestra riqueza, crear una atmósfera propicia donde pueda prosperar esa planta delicada que es un poeta. En dos años han desertado de la existencia tres de nuestros grandes espíritus, cada uno de los cuales bastaría para dar gloria a un país: Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga y Alfonsina Storni. Algo anda mal en la vida de una nación cuando, en vez de cantarla, los poetas parten, voluntariamente, con un gesto de amargura y de desdén, en medio de una glacial indiferencia del Estado”.

Al igual que Horacio Quiroga, Palacios se había desencantado del poeta —de quien fue amigo en sus inicios— por sus virajes políticos, aunque no vaciló en solidarizarse con su muerte. ¿Influyeron de algún modo en estos suicidios la indiferencia del Estado o —lo que es lo mismo— la sensación de inutilidad que planteó Borges (quien, dicho sea de paso, no incluyó a Lugones)? Seguramente tuvieron algún peso en el caso de Quiroga, que murió en la soledad y la pobreza, y en menor grado, en el de Alfonsina. Lugones, en cambio, trabajó siempre desde un lugar distinto: el del artista que desarrolla su obra y paralelamente aspira a convertirse en el ideólogo de su tiempo, ocupando un lugar de cercanía al poder.

La relación entre escritores y política nunca fue sencilla, y abundan los ejemplos. Salvando las distancias, hubo otra escritora que cumplió con un recorrido similar al de Leopoldo Lugones. Marta Lynch desarrolló, paralelamente a su carrera literaria (de fuerte contenido político, con títulos como La alfombra roja y La señora Ordóñez), un pretendido rol en la política activa que, sin embargo, nunca logró alcanzar. De tradición antiperonista, comenzó apoyando la candidatura presidencial de Arturo Frondizi, de quien se distanció prontamente al no obtener el protagonismo al que aspiraba. Luego se declaró partidaria de la revolución cubana, el grupo Montoneros, el peronismo revolucionario y el gobierno de Héctor J. Cámpora, donde tampoco encontró un lugar. En 1976 consideró que los militares “nos traerían un orden necesario” y terminó relacionándose con unos de los personajes más nefastos de la dictadura, el almirante Emilio Eduardo Massera, quien sin embargo al poco tiempo comenzó a evitarla. Finalmente, con la recuperación de la democracia, intentó integrarse a los sectores que rodeaban al presidente Raúl Alfonsín, pero su cercanía al gobierno de facto impidió que le dieran un espacio. Pese a que unos meses antes había presentado su último libro con gran éxito, se suicidó de un tiro en la cabeza en octubre de 1985, después de algunos desengaños amorosos, y fundamentalmente —al igual que el poeta— en medio de una enorme sensación de frustración personal.

Lugones también asumió el riesgo de sus cambios ideológicos, a tono con las tendencias de la época. En sus comienzos como socialista, fue aclamado en mítines partidarios en la plaza Herrera de Barracas y fundó el periódico La Montaña, junto a José Ingenieros y Roberto Payró. Luego conoció a Julio Argentino Roca y se entusiasmó con el proyecto de la generación del ochenta, con el que colaboró desde distintos cargos. Finalmente, terminó apelando al militarismo y convirtiéndose en el ideólogo de la revolución de 1930, que iniciaría la serie de golpes de Estado que sufrió el país hasta 1983.

Sin embargo, el gobierno de José Félix Uriburu jamás lo convocó. Y con la asunción de Agustín P. Justo (quien arrojó sus innumerables proyectos al cesto de papeles) perdió definitivamente la esperanza de asumir el rol para el que se consideraba destinado. Tal vez haya aspirado a un lugar imposible en la Argentina, donde salvo en la época de la organización del Estado, los intelectuales jamás han tenido una verdadera incidencia en el poder real.

Según la ensayista María Pía López, “con el suicidio de Lugones se agotó un modo de ser del escritor argentino, aquel que desde los próceres de Mayo aunaba de modo indisoluble la literatura y la política”. Efectivamente, el país cultivó desde sus orígenes elites intelectuales destinadas a la organización del Estado, y aún entre enormes contradicciones, Mariano Moreno, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Bernardo de Monteagudo y tantos otros soñaron un país. Más adelante, los miembros más relevantes de la generación del 37 no solo sentaron las bases de la República, sino que fueron los autores de las primeras obras clásicas de la literatura argentina: El matadero y La cautiva, de Esteban Echeverría; Recuerdos de provincia y Facundo, de Sarmiento; Amalia, de José Mármol; El gigante Amapolas, de Juan Bautista Alberdi. Se reunían en el Salón Literario de Marcos Sastre, reivindicaban las ideas de la Revolución de Mayo, y se diferenciaban de la tradición española adoptando como doctrina estética el romanticismo francés e inglés. Como apunta el escritor Mempo Giardinelli, “en ese momento se dio la situación excepcional y única de que nuestros estadistas fueran hombres de letras, y los fundadores de nuestra literatura fueran estadistas”.

Luego el rol de los escritores se tornaría más modesto y más confuso, acorde a las épocas que les tocaría transitar. Aunque la llamada generación del ochenta tuvo una fuerte vocación pública, ya se había conformado la Argentina moderna y habían dejado de confundirse los roles del político y del intelectual. A partir del siglo XX, ya no solo no se repetirían casos como el de Sarmiento: tal como demostró el fracaso de Lugones, los escritores ni siquiera serían escuchados. Y aunque sus intervenciones públicas en muchos casos no fueron felices, lo cierto es que el país se extravió más fácilmente al desdeñar el trabajo intelectual y dejar de concebir la cultura como prioridad.

Sin embargo, fueron muchos los que se involucraron fuertemente en el debate. Unos años antes de la revolución de 1930, un grupo de escritores jóvenes vinculados a la revolución rusa y enfrentados a los valores de las clases dominantes —que según su criterio seguían gobernando a través de los gobiernos radicales de Yrigoyen y Alvear— constituyeron el primer grupo organizado que dio origen a la literatura social en el país. Fue el grupo de Boedo, formado entre otros por Leónidas Barletta, Elías Castelnuovo y Álvaro Yunque, enfrentado al grupo de Florida (Borges, Oliverio Girondo, Norah Lange), que se inclinaba hacia las novedades europeas y las escuelas de vanguardia.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/OWNTDQUJYZFRFPSUJONJQZUQF4.jpg%20420w) Leopoldo Lugones

Leopoldo Lugones

En tanto, Ezequiel Martínez Estrada se dedicaba principalmente a la poesía. Pero el golpe de Uriburu lo llevó a cuestionar la estructura del país con títulos como Radiografía de la pampa, La cabeza de Goliat y Muerte y transfiguración de Martín Fierro, al igual que Raúl González Tuñón, quien se convirtió en militante comunista y fue encarcelado por incitar a la rebelión. Arturo Jauretche, por su parte, ya había formado el grupo FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina) junto a Homero Manzi y Raúl Scalabrini Ortiz, y luego participaría en el levantamiento cívico-militar de Paso de los Libres. Desde una vereda política opuesta, Victoria Ocampo encabezó el grupo Sur.

Después llegaría el peronismo, con el eslogan “Alpargatas sí, libros no”, la censura y las manifestaciones autoritarias. Juan Domingo Perón desconfiaba de los intelectuales y no dio demasiada cabida a los pocos escritores que simpatizaban con su gobierno: Leopoldo Marechal, Fermín Chávez, María Granata, Julia Prilutzky Farny y el subsecretario de Cultura, José María Castiñeira de Dios. Jauretche y Manzi, por su parte, consideraron a Perón como el continuador de las políticas de Yrigoyen y decidieron apoyarlo (lo que provocó la disolución de FORJA) pero, al igual que Scalabrini Ortiz, finalmente fueron marginados.

Aunque la revolución de 1955 intervino en la actividad cultural con el fin de evitar cualquier referencia al régimen depuesto, en esa época se abrieron rumbos que sentarían las bases del florecimiento de la década siguiente. Importantes figuras de la cultura ocuparon cargos en el gobierno, aunque solo en sus áreas específicas: Jorge Luis Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional; Jorge Romero Brest, del Museo Nacional de Bellas Artes; Orestes Caviglia, del Teatro Nacional Cervantes y Jorge D’Urbano, del Teatro Colón. Además, José Luis Romero fue designado interventor de la Universidad de Buenos Aires; Manuel Mujica Lainez, director de relaciones culturales de la Cancillería, y Eduardo Mallea, embajador ante la Unesco. Ernesto Sabato, por su parte, fue nombrado director de la revista Mundo Argentino —que había sido comprada por el gobierno—, aunque al año renunció, después de denunciar torturas a militantes sindicales.

Muchos escritores —el mismo Sabato, Ismael y David Viñas, León Rozitchner, Noé Jitrik, Félix Luna, Marta Lynch, Martha Mercader— se involucraron en el proyecto presidencial de Arturo Frondizi, autor de Petróleo y política y seguramente el único intelectual argentino del siglo XX que llegaría al poder (aunque tal vez se podría incluir a Carlos Chacho Álvarez, profesor de historia y director de la revista cultural Unidos, quien asumió como vicepresidente de la Nación en 1999 y terminó renunciando al año siguiente por disidencias con el presidente Fernando de la Rúa).

El gobierno de Frondizi abrió grandes expectativas: “Un tipo de aspecto profesoral, pero que no vivía en las nubes. Libros y realidad: la síntesis esperada durante años”, opinó David Viñas. “Se ha producido un hecho nuevo que abre un enorme interrogante. Por primera vez en la historia argentina, un intelectual recibe apoyo del pueblo, o, dicho de otra manera, por primera vez el pueblo no está contra el intelectual”, dijo Arturo Jauretche. Sin embargo, al poco tiempo de asumir, el presidente traicionó su discurso de campaña y la mayoría terminaría distanciándose.

Mempo Giardinelli opina que en esa época se incubó una idea desdichada que luego la dictadura trabajaría a conciencia: “De los intelectuales hay que desconfiar, son peligrosos, por algo será, los intelectuales son de café, de izquierda o de mierda”. Según su punto de vista, “cuando fracasa un intelectual es como si la culpa la tuviéramos todos. Al menos en la Argentina, que es un país tan ingrato como puede ser feroz a la hora de generalizar”.

Muchísimos autores han escrito sobre Lugones, tal vez más que sobre cualquier otro escritor. Desde el nacionalista Julio Irazusta hasta Jorge Luis Borges, pasando por Juan José Sebreli, Beatriz Sarlo, Álvaro Abós, David Viñas, Ivonne Bordelois, Noé Jitrik, Ricardo Piglia, Horacio González, María Pía López y José Pablo Feinmann. Más allá de sus fluctuaciones y sus ansias de grandeza, la figura atrae por lo que representa. Repasar su historia invita también a repasar algunos aspectos de la difícil relación entre los intelectuales, el poder político y la sociedad.

Fuente: Infobae