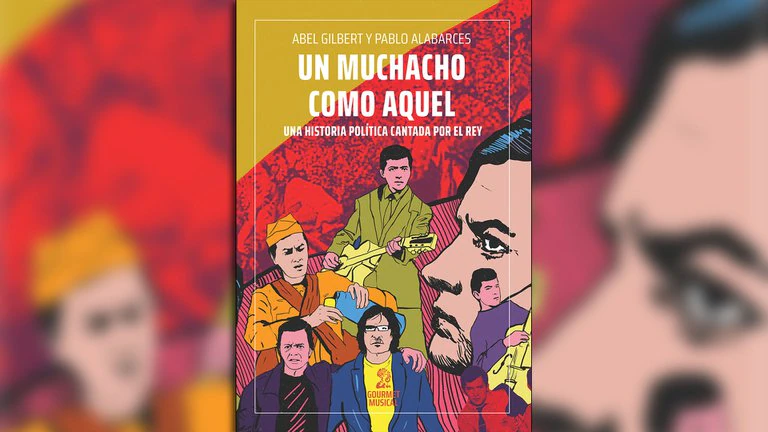

«Un muchacho como aquel. Una historia política cantada por el rey», de Abel Gilbert y Pablo Alabarces, un análisis de la carrera de Palito Ortega publicado por Gourmet Musical

Palito cantaba, grababa y filmaba; filmaba, cantaba y grababa. A partir de 1966 ya había abandonado los clubes y limitado sus apariciones públicas a la televisión y los bailes de Carnaval. Los discos simples frenéticamente grabados en los años anteriores se reducían –de quince simples en 1965, pasa a doce en 1966 (varios de ellos, repeticiones en álbumes dobles con cuatro canciones), cinco en 1967 y solo cuatro en 1968–, aunque no deja de publicar entre dos y tres LP por año. El contrato con Argentina Sono Film lo obliga a actuar en una película por año que, como ya dijimos, se estrena en cada febrero en Mar del Plata para luego debutar en marzo en las salas céntricas. La de 1966, como dijimos, es la primera en la que su rol es drásticamente estelar: “Palito Ortega en”, para luego desgranar el resto del elenco. En Mi primera novia, ese elenco está encabezado por Evangelina Yolanda Salazar que, desembarazada de Yolanda, había debutado como estrella infantil en 1962 en el programa televisivo Señoritas alumnas. La magia del sistema educativo argentino la transforma en maestra de esas alumnas en la nueva edición de 1966, ahora titulada como su protagonista de ficción: Jacinta Pichimahuida, la maestra que no se olvida, que tuvo cinco ediciones contando la inaugural. En la versión de 1982, el papel de Salazar fue interpretado por Cristina Lemercier, que se había casado en 1968 con Raúl Ortega, más conocido por su nombre artístico de Freddy Tadeo: es decir, eran concuñadas.

La historia del romance entre ambos protagonistas ha sido narrada hasta la saciedad, en una suerte de loop continuo entre 1967 y 2021, por lo que no vamos a contribuir a su reproducción. Pasemos directamente a la película: fue un gran éxito, que combinaba ambas popularidades espectaculares. No era el debut cinematográfico de Salazar, pero sí su primer protagónico, al que llegaba aupada por el suceso de su maestra televisiva. La trama no era novedosa: más aún, el director, obviamente Enrique Carreras, puso en marcha su sistema de remakes. El filme era una re-hechura de Adolescencia, una película de 1942 dirigida por Francisco Mugica, con guion de Sixto Pondal Ríos y Carlos Olivari, con la actuación de Ángel Magaña y Mirtha Legrand. Pondal Ríos firma la adaptación, que incluye la interpolación de los obvios cuadros musicales que, a su vez, permitan la publicación de partituras a cargo de la editorial Julio Korn y la edición del álbum con la banda de sonido, a cargo de la RCA. Y así, todos fueron felices y comieron perdices. En el filme, Palito pierde a su primera novia a manos de un argentino que había estudiado en los Estados Unidos desde pequeño, lo que explicaría su fuerte acento inglés: el personaje se llama aquí Dean Reed y es interpretado, créase o no, por el mismísimo Dean Reed.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/DOED6YFZZVDABIOHBZBXDGYSF4.jpg)

Dean Reed, Palito y Evangelina Salazar en «Mi primera novia»

Pero la adaptación incluía otro elemento. Si en el filme original el conflicto se limitaba a este recambio de novios, la nueva versión agrega otro: la tensión entre padres e hijos que, grandulones, juegan al “cabeza-cabeza” en la vereda con una pelota de goma, la Pulpo, pero, a la vez, quieren dedicarse a la música nuevaolera y triunfar como artistas, descuidando los estudios. Esos padres escamoteados en Fiebre de primavera –en la que hay adultos, pero no padres– aparecen aquí para no abandonar más la filmografía de Palito. Como es imaginable, esas relaciones en tensión se solucionan, finalmente, con amor y comprensión: se parte de un “Tener un hijo varón y que me salga nuevaolero… ¿no sería mejor que estudiase o trabajase?” y se arriba, por supuesto, al éxito musical que disipa todo el conflicto. Incluso, en una de las presentaciones más complicadas (la relación entre el padre Guillermo Battaglia y el hijo –saxofonista– Norberto Suárez), que incluye la violencia física fuera de cuadro (“el padre lo cascó”), la huida del hogar y la amenaza del reformatorio, la resolución queda a cargo del padre: “Por hacer que me respetara, olvidé de enseñarle a quererme. Ahora sería distinto”. Por supuesto, tamaña aceptación solo puede conducir a la reconciliación, aunque el hijo persevere en la música; “la mayoría de los músicos son muertos de hambre”, sentencia el papá –médico– de Evangelina, para luego agregar: “hasta que ustedes los artistas no cambien el mundo, la plata será necesaria”. Los artistas, es de prever, no cambian el mundo, sino que obtienen éxito, algo mucho más contante y sonante que ese cambio. Palito pierde a su novia a manos del ejecutivo yanqui, pero el mismísimo día de la boda su representante le cuenta que ha conseguido un contrato, lo que dispara un popurrí final presidido por tapas de revistas y discos reales –los límites entre el Palito real y el Tito ficcional se difuminan, para dar paso a revistas Radiolandia con las fotos de Palito Ortega o a la tapa de Palito canta boleros en Río, su disco de 1965– y desemboca en un Palito televisivo que enlaza breves fragmentos de “Cuando llueve”, “Canción del Jacarandá”, “El mapa”, “Macaneando” –todos ellos simples editados en 1965– y, broche digno de la cabalgata, “Mi primera novia”, estrenada en el filme.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/YU5EBPXY7BEFFMX34LDRT2SYYQ.jpg)

Afiche de «Mi primera novia», de gran éxito sobre todo en el interior del país

Dijimos “padres” e “hijos”: las mujeres son simples comparsas que acompañan los deseos masculinos. Solo Evangelina sufre el conflicto de tener dos pretendientes; por lo demás, se sujeta a los deseos paternos y a las indicaciones maternas, polea de transmisión de un disciplinamiento que Evangelina acepta sin fisuras. Más aún: un beso no consensuado estampado por Palito merece un cachetazo sonoro y el calificativo de “botarate” (bella palabra olvidada de nuestra lengua y solo preservada por la historieta de Isidoro Cañones, en boca de su tío, un coronel). Como ya dijimos, el beso es el límite, y debe ser breve, prolijo y casto. Justamente, Palito le da ese beso porque acaba de besar de un modo extenso, desprolijo y poco casto a una mujer mayor, la encargada de la pensión donde se refugia su amigo –el simultáneo estallido de campanas y luces rojas, que se revelan procedentes del carrito de un pochoclero, sugiere una tensión erótica que queda, como es debido, fuera de campo–. Luego de esa experiencia, al encontrarse con Evangelina, Palito anuncia que “desde hoy se hará lo que yo mande” y la besa; tras el bofetón, rumia un “esto me pasa por meterme con chiquilinas”. Obviamente, así es, Palito: por eso la sugerida iniciación queda a cargo de una mujer mayor, y todo el público entiende el código. Si hay una mujer que merece en la pantalla devoción cantábile y sin cortapisas es la que le dio la vida: “después de un mes entero / de tanto trabajar / por fin tengo dinero / para regalárselo a mamá”. El hijo le da el fajo de billetes y bailan, con una intensidad de movimientos que no se permitiría frente a la chica deseada. Palito después se sienta sobre su regazo: “voy a comprarte todo/ lo que quieras tener/ ahora que yo trabajo / todos los gustos te voy a hacer”. En la comparación, hasta Evangelina queda rezagada: “El universo contigo voy a recorrer / sus maravillas te quiero yo mostrar / te compraría millones de cosas / y así brindarte toda felicidad”.

¿Cómo se comparte “toda” la “felicidad” anhelada, el “universo” y sus “maravillas”, con la primera novia y la madre? Nunca en mitades. Las canciones nadan en líquido amniótico.

El filme no permite mucho más; es también el debut del technicolor, lo que lleva a Carreras a un manierismo insoportable con la cámara, cerrando continuamente las escenas dirigiendo el foco hacia arriba, para filmar árboles o nubes en días luminosos; o a la inauguración de otro lugar común de su cine, que es la aparición de algún paseo –aquí, a cargo del auto convertible de Dean Reed– que le permita filmar exteriores como si se tratara de una publicidad turística –en este caso, limitada a Buenos Aires; ya llegarán Bariloche, Mar del Plata, el Iguazú, y hasta Río de Janeiro–.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/REOXLWTLGJCWLLFXFFCENMVBPI.jpg)

Abel Gilbert y Pablo Alabarces, los autores del libro

Poco de esto le importa a su público. Los públicos populares son fieles seguidores de un artista, y el cine les permite asistir a sus presentaciones para redoblar su afecto y su empatía. Ese cine de Carreras –rectifiquemos: todo el cine de Carreras– consiste en eso, en una política industrial de renovación continua –anual– del lazo entre artista y público. Palito sostiene ese sistema, porque garantiza las recaudaciones que vuelven al cine, gracias al recupero por los subsidios estatales, en un pingüe negocio. Se dice –es imposible de comprobar– que el mayor costo de producción de estos filmes es el cachet de su estrella. Pero este pliegue nos permite otro argumento.

Hemos rastreado las recaudaciones de las películas de Palito en toda su trayectoria, y el fenómeno es sistemáticamente el mismo: pre-estrena en febrero en Mar del Plata, para el público de la temporada veraniega, y luego estrena en marzo de cada año, en una única sala céntrica porteña, donde luego de cuatro semanas baja de cartel, habiendo alcanzado apenas alrededor de cuarenta mil espectadores. Nada muy notorio: los grandes tanques de esos años llegan al millón de espectadores en las salas céntricas. Es el caso, contemporáneo, de La novicia rebelde (The Sound of Music), el célebre filme de Robert Wise interpretado por Julie Andrews y Christopher Plummer, de 1965: permanece dos años en cartel en esas salas. Pero en los datos del estreno, por ejemplo, de Mi primera novia, el Heraldo del Cinematógrafo acota que se estrena en el cine Monumental –Palito y Carreras suelen estrenar en el cine Monumental, de la calle Lavalle al 700; luego se mudan al Atlas, al Normandie, al Ambassador, pero siempre de a uno–, y simultáneamente en doce salas de barrio y veinte del conurbano. Es decir: en treinta y dos salas al mismo tiempo, especialmente concurridas por los públicos populares. Falta, además, el paso por los cines del interior, de los que es muy difícil conseguir datos fidedignos: solo esporádicamente el Heraldo brinda cifras de los cines del resto del país, aunque estamos hablando de un momento en el que hay cines en todas y cada una de las ciudades de la Argentina.

Como nos relató Fernando Ramírez Llorens, recién a partir de 1968 y con la creación del Instituto Nacional de Cinematografía (INC), las salas debieron brindar información fidedigna al Instituto respecto de la venta de entradas, lo que se acentuó en 1972 con la instauración de un sorteo mensual en el que participaban los talones enviados por los espectadores: esto significaba un control doble que le permitió al Instituto mantener estadísticas más confiables de asistencia. En 1972, el Instituto compra su primera computadora, lo que le permite, al terminar la gestión de la dictadura en 1973, publicar un Informe que nos revela datos que abonan nuestra hipótesis sobre los públicos de Palito Ortega.

En primer lugar, la información del INC discrimina una doble entrada para el año 1972: por un lado, la cantidad de espectadores totales por cada distrito (las provincias y la Capital Federal, pero además el Gran Buenos Aires como distrito autónomo), que a su vez se reparten entre espectadores de películas nacionales y de estrenos extranjeros. Las diferencias son significativas: la Capital retiene un 37% del total de los 51 millones de entradas vendidas en el año –la Argentina tenía 24 millones de habitantes: esa cifra significa que cada habitante había ido más de dos veces al cine durante 1972–, pero esos 19 millones de entradas porteñas privilegiaban, en un 87%, las películas extranjeras. Es la cifra más alta en todo el país: confirmando la autopercepción porteña, es un público distinto. Lo más interesante es que el distrito que provee la mayor cantidad de espectadores de los estrenos locales es el Gran Buenos Aires: un enorme 40% de las entradas vendidas allí van para filmes argentinos. Solo San Juan tiene porcentajes equivalentes: los seguidores del cine nacional arrancan desde un ínfimo 17% en la Capital, y promedian el 23,28% en el total del país –el peso de la ciudad de Buenos Aires es desmesurado porque concentra, dijimos, el 37% del total de entradas–, pero llegan a ese rotundo 40% de los espectadores: dos millones de habitantes del conurbano prefiere las películas nacionales. Ese es el público de Palito.

Aunque el período informado no cubre toda la filmografía de Carreras, lo incluido es suficiente para constatar un modus operandi. Los muchachos de mi barrio, de 1970, baja en el centro porteño luego de llegar a 40 mil espectadores, pero suma un millón en todo el país. Aquellos años locos, también en 1970 (en julio), obtiene otros 30 mil en el Centro y 754 mil en total. La familia hippie, en marzo de 1971, sale de cartel luego de llegar a 25 mil espectadores en su sala céntrica, pero alcanza los 800 mil en el resto del país; la película de agosto, Muchacho que vas cantando, alcanza los 30 mil en el centro porteño, pero llega a 750 mil en el resto de las salas argentinas. La película más exitosa es la de marzo de 1972 –la que, además, no compite contra otra de Palito y Carreras en el mismo año, en su retorno al ciclo anual–: se trata de La sonrisa de mamá, que baja luego de cinco semanas y 50 mil espectadores en el Monumental, para alcanzar cómodamente el millón de espectadores, apenas en el momento del corte de la estadística, un año después. De acuerdo: era Palito, y además era Libertad Lamarque en su primera reaparición en el cine argentino. Pero un millón de espectadores son muchos espectadores, con Lamarque o sin Lamarque, con Palito o sin Palito. El mayor suceso del cine argentino, durante casi cuarenta años, fue Nazareno Cruz y el lobo, de Leonardo Favio, en 1975: llevó dos millones y medio de espectadores.

No fue el caso del segundo filme de Favio, estrenado tres meses después de Mi primera novia: se llamó Este es el romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más… Fue muy bien recibido por la crítica, pero no alcanzó las cifras multitudinarias de Nazareno… y su antecesor de 1973, Juan Moreira. Si la nombramos aquí no es solo porque es una bella película: es porque Favio siempre afirmó que para el rol del Aniceto, finalmente interpretado por Federico Luppi, el primer tentado fue Palito Ortega. Favio quería a Palito, como lo relata en 1993:

—¿Es verdad que habías pensado en Palito Ortega para el Aniceto?

—Sí, porque era una figura muy popular. Y yo quería que la gente fuera al cine.

—Palito no es precisamente un rostro muy expresivo.

—Yo no necesitaba un tipo muy expresivo. El Aniceto tenía dos, tres gestos, nada más. Son los que marqué a Luppi que se quedó con algunos (risas).

Pero no es momento de hablar de Favio, sino de regresar a nuestro monarca y a Dean Reed.

Fuente: Infobae