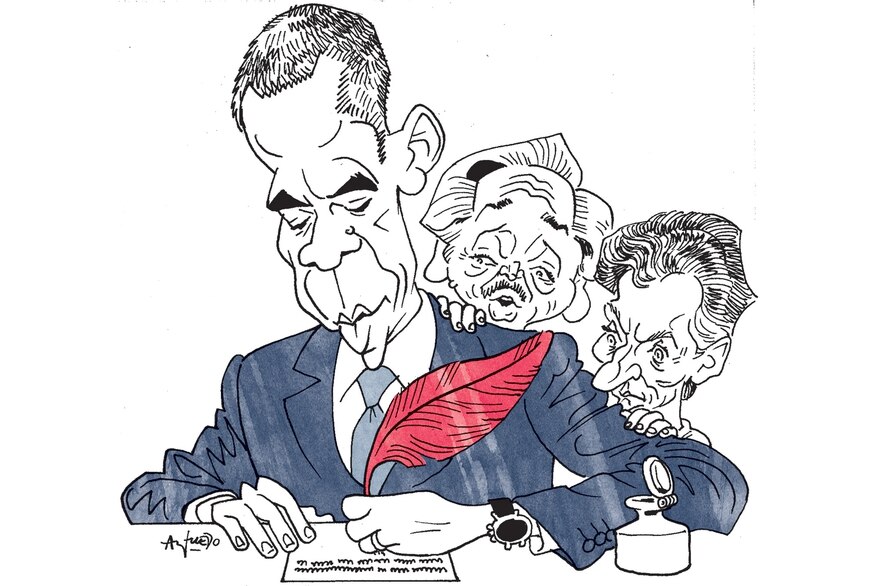

Es temporada alta de lanzamientos literarios y entre las novedades aparece una grata sorpresa. Pocas veces se ve una obra de un gran líder mundial pasible de ser leída en clave argentina como el libro que hoy tienen entre sus manos, curiosamente, el presidente Alberto Fernández y su antecesor, Mauricio Macri.

Una tierra prometida, la biografía de Barack Obama, es una historia de vida imposible de soltar, un ejemplo de sentido común, carácter y visión panorámica desde la más alta responsabilidad de gobierno.

Escrito en primera persona, con una pluma amable e intimista, sus 852 páginas narran cómo una personalidad de absoluta sobriedad política y conmovedora sencillez personal se abrió camino ante un despiadado oponente, como lo fue el Partido Republicano durante los ocho años que Obama estuvo en el Salón Oval, sin renunciar jamás a estrechar lazos, a abrirse a voces disonantes y a sembrar la concordia en el mundo.

Primer presidente afroamericano de la historia de los Estados Unidos, Obama ocupó la Casa Blanca entre enero de 2009 y enero de 2017. El libro descubre a un personaje cerebral, idealista hasta la ensoñación, obsesionado desde chico con incorporar conocimientos (lector compulsivo, su madre lo desafiaba: “Lee un libro y después cuéntame algo que hayas aprendido”) y tan autoexigente que era blanco de bromas de su mujer, hijas y amigos por su incapacidad para relajarse y disfrutar.

Todo arranca desde su infancia en una familia hawaiana sin mayor interés por la política para, enseguida, entregar, como un legado atesorado por décadas, las primeras enseñanzas que le dejó su madre: “En el mundo hay personas que solo piensan en ellas mismas. Les da igual lo que les pase a los demás, con tal de conseguir lo que quieren. Menosprecian a los demás para sentirse importantes. Y también hay gente que hace lo contrario, que es capaz de imaginar lo que sienten los demás y se esfuerza por evitar hacerles daño. Entonces, ¿qué clase de persona quieres ser tú?”.

Imposible olvidar aquella campaña presidencial de Obama, que despertó en el pueblo norteamericano un entusiasmo sin igual, de la mano de miles de donaciones individuales espontáneas por internet, atraídas por aquel joven abogado de las afueras de Chicago que conmovía multitudes con su inconfundible eslogan “Yes, we can”, que luego sería importado a nuestras latitudes.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/6NTBNZJWOZAVPMRB4RSSWUNFQU.jpg)

Tenía un discurso pausado e hipnótico, propio de un predicador. Generó una rápida corriente de credibilidad y confianza ciudadanas. Una noche, su mujer, Michelle, extenuada, con sus dos hijas a cuestas entre un acto político y otro, le preguntó sobre las razones de tanto sacrificio, por qué justamente él necesitaba ser presidente.

La respuesta de Obama la dejó muda: “Sé que el día que levante la mano derecha y jure ser presidente de los Estados Unidos el mundo empezará a mirar a este país de una manera diferente. Y sé que todos los niños de América (niños negros, hispanos, niños que no encajan) se verán a sí mismos de manera diferente, se expandirán sus horizontes, se ampliarán sus posibilidades. Solo por eso merece la pena”, le respondió.

Una de las más graves convulsiones que debió enfrentar Obama fue la llamada crisis de las subprime. En la primavera de 2007, con George W. Bush aún en la Casa Blanca, en medio del desencanto de los norteamericanos por la fallida intervención militar en Irak y con el país en recesión, el todavía candidato se preparaba para, en caso de ganar, encarar las dos prioridades de su agenda electoral: las reformas en seguridad social y asistencia médica (Medicare).

Lo que no esperaba era una gran crisis económica. Una ola de desconfianza casi arrasó con Fannie Mae y Freddie Mac, los dos colosos que acaparaban el 90 por ciento de las hipotecas del país. El teléfono del senador de Illinois empezó a sonar con inquietantes llamados desde lo más alto del poder de Washington: era el secretario del Tesoro del presidente Bush, Hank Paulson. Los Estados Unidos asistían a la quiebra de Lehman Brothers, una compañía que valía 639.000 millones de dólares, en lo que sería la mayor declaración de bancarrota de la historia de los EE.UU.

Bush necesitaba el apoyo político de Obama y de su candidato republicano, el héroe de guerra John McCain, para futuras acciones de emergencia. Para los demócratas, era fácil echarle la culpa de todo aquel fiasco al gobierno. Para los republicanos, que buscaban una reelección y ya tenían que hacerlo con un presidente impopular y una economía en declive, la perspectiva de votar más rescates a Wall Street parecía una invitación a cavar su propia fosa.

En medio de este escenario de pánico financiero a gran escala, la respuesta de Obama constituyó todo un acto de responsabilidad política. Se puso a disposición de Bush para hacer “lo que fuera necesario”, independientemente de las circunstancias –estaba en plena campaña– para ayudar a la administración a estabilizar la situación. A su vez, le indicó a su equipo que se abstuviera de hacer comentarios públicos que pudieran hacer peligrar las chances de que el Congreso sancionara un paquete de medidas de rescate.

Esa crisis tenía una magnitud distinta. Si no se tomaban medidas con rapidez, se enfrentarían a un colapso económico que dejaría a millones de norteamericanos sin hogar y sin los ahorros de toda una vida. El desempleo alcanzaría niveles de la época de la Gran Depresión.

Finalmente, el paquete de rescate fue aprobado con más apoyo de los demócratas que del oficialismo republicano. El reino del revés. Pero aquel episodio sirvió para confirmar en la opinión pública la sensación de que al candidato republicano no se le podía confiar la responsabilidad de gestionar la crisis. Obama puso los intereses del país por sobre los personales, en lo que fue un formidable anticipo de la estatura y el coraje de este hombre con aspiraciones a la Casa Blanca.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/U55A7UQQDNG55AGSDTAQCVZXIM.jpg)

La presidencia de Obama es recordada por otro hecho que constituyó un ejemplo de pragmatismo y madurez para manejar los más altos asuntos de Estado.

A poco de asumir, confirmó en el cargo de secretario de Defensa a Robert Gates, quien venía ocupando ese lugar en el gabinete de Bush. Exasesor de Richard Nixon, Gerald Ford y Jimmy Carter, experto en Rusia y exagente de la CIA, Gates era un halcón de la Guerra Fría, un miembro destacado del establishment en materia de seguridad nacional, un adalid de las intervenciones militares en el extranjero contra las que Obama había protestado en la universidad, y el secretario de Defensa de un presidente cuyas políticas bélicas aborrecía.

Aun así, Obama lo eligió para sumarse a su más íntimo círculo de colaboradores. Con 180.000 soldados en Irak y Afganistán, cualquier cambio a gran escala estaba plagado de riesgos.

“Lo que necesitaba era una persona como Gates, que sabía cómo funcionaba la estructura, alguien que ya gozaba de un respeto que yo –a pesar de mi cargo– tendría que ganarme de alguna forma. Un motivo más: quería resistirme a mis propios prejuicios. La imagen de mí mismo de idealista romántico que por instinto se oponía a la acción militar y que creía que todos los problemas en el escenario internacional se podían resolver mediante el diálogo moralista jamás había sido del todo correcta. Con él iba a escuchar distintos puntos de vista antes de tomar cualquier decisión”, dice.

Iguales gestos de desprendimiento exhibió en cuanto a las relaciones exteriores. “Si queremos que los demás países apoyen nuestras prioridades, no debemos amedrentarlos. Tenemos que demostrarles que tenemos en cuenta sus puntos de vista”, le dijo una vez al Consejo de Seguridad Nacional. Con una conducta abierta y amigable, la actitud hacia los Estados Unidos en el mundo mejoró notablemente durante sus dos mandatos.

La autobiografía de Obama se conoció pocos meses después del lanzamiento de Rabia, el segundo libro del legendario periodista Bob Woodward sobre la presidencia de Donald Trump, basado en una serie de entrevistas con este. La sensación que se experimenta al transcurrir ambos textos es exactamente la opuesta. Trump es un personaje colérico, maltratador y lindero con la grosería. Leer su sucesión de bravatas y caprichos solo provoca espanto y perplejidad. Sus arrebatos lo hacían tan imprevisible, y peligroso, que algunos de sus colaboradores quitaban ciertos expedientes de su despacho por temor a la decisión que pudiera tomar con estos.

Años atrás, en una comida de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en San Pablo, Brasil, frente a un grupo de editores latinoamericanos, alguien le preguntó al entonces director de The New York Times Arthur Ochs Sulzberger Jr. cómo era Obama, a quien aquel veía con cierta frecuencia por la relación inevitable que existía entre el editor del principal diario norteamericano y el inquilino de la Casa Blanca. El editor se tocó con una mano primero el corazón para llevarla luego a la cabeza. Y dijo: “Frío acá, pero extraordinariamente pensante e inteligente”.

Una tierra prometida describe sus esfuerzos permanentes por prevalecer a través de la diplomacia internacional, sus difíciles encuentros con el hostil y popular en su país Vladimir Putin, la exitosa operación para abatir a Osama ben Laden y la difícil decisión de asistir a las ceremonias de repatriación de los cuerpos de los soldados americanos caídos en el exterior, algo que no es habitual en los presidentes de su país, que expuso su determinación por asumir los costos de la guerra, acaso la tarea más antipopular que debió afrontar ante un pueblo cansado de ver regresar a sus marines en bolsas negras.

Sobre el final, narra su cerrada negativa a responder a las provocaciones de Trump, por entonces aspirante a sucederlo, cuando este puso en duda su condición de nativo en los EE.UU. mientras lo acusaba de ser un presidente ilegítimo.

Obama es un hombre puritano y decente, un contemporizador, que se abre a los cuestionamientos y no se aparta de las normas. Nunca una expresión fuera de tono. Y, ante la menor transgresión o posibilidad de haber causado incomodidad, la palabra y el gesto reparador. Un ejemplo de corrección, renuente a pretender cualquier gloria –cuando lo recibió, llegó a decir que no se sentía merecedor del Premio Nobel de la Paz–, que no se atribuye créditos y se evalúa duramente, además de su estricto ascetismo personal (“ningún hombre necesita más de cinco camisas”, exagera).

En su calurosa reseña, The New York Times concluye que el libro, que anticipa un segundo volumen, está repleto de humor, calidez e introspección. “Es placentero leer, frase por frase, la prosa magnífica, el detalle granular y vívido”, señala. Obama es un gran escritor. Y un inmejorable ejemplo para estos tiempos.

Fuente: Fernán Saguier, La Nación