En julio de 1793, en París, los diputados «montagnards» (llamados así por que ocupaban los escaños más altos de la Asamblea) al igual que los Jacobinos (tanto de derecha como de izquierda) tenían el poder y la influencia en la Convención. Entre ellos, existían tres que se destacaban de la minoría jacobina de izquierda y de los «montagnards», muy activos, considerados terroristas: Danton, Robespierre y Marat. En apenas dos años los tres desaparecerían trágicamente (dos en la guillotina y el tercero asesinado en su bañera). Una aristócrata normanda, Charlotte Corday, decidió suprimir a ese héroe popular, aun habiendo adherido a los ideales de 1789.

Marie-Anne de Corday d’Armont se encuentró, por primera vez en su vida, en su Normandía natal. Era muy temprano ese 9 de julio de 1793 y los hombres y mujeres estaban en las rutas hacia París. Algunos dormían a partir del momento en que los caballos empezaban a alejarse de Caen. Charlotte, no tenía sueño, no estaba cansada, a pesar de que desde hacía algunas semanas no dormía, o muy poco. Estaba en un extraño estado, mezcla de excitación, de miedo y de alegría intensa. Estaba convencida de cumplir un gesto decisivo para el destino de Francia. Jamás sintió a tal punto la certeza de haber adoptado una buena decisión. Salvo el día en el que entró en la abadía de Notre Dame de Caen, cuando tenía 13 años, luego de la muerte de su madre, que hasta casi los 25, solo conoció el silencio de los claustros y los ruidos de los refectorios. Su belleza fue casi subliminada por las largas horas consagradas a las plegarias detrás de los muros de esa abadía.

Por el momento, ignoraba como debería proceder, pero de que cometería el crimen, de eso, estaba segura y que contribuiría a salvar a su país de una tiranía sangrienta, también. A pesar de haber nacido en una familia de la pequeña burguesía normanda, Charlotte, adhirió a ideales revolucionarios que representaban, para ella, la esperanza de una vida mejor y más justa. Pero desde las masacres cometidas en setiembre de 1792, tanto el odio como el terror, transformaron a la Revolución. Los Montagnards, y sobre todo uno de ellos, Marat, iba demasiado lejos.

Estaba deshonrando los ideales de 1789. Había que eliminar la encarnación del odio y aniquilar a quien infundió la violencia por medio de su diario, L’Ami du peuple (El amigo del pueblo): Jean-Paul Marat, y para Charlotte Corday, era una verdadera obsesión.

Mientras tanto, Marat se curaba de un mal de su piel con baños de azufre.

Cuando Charlotte llegó a París, un 11 de julio, observó con asco los edificios y las calles en donde se desarrollaron los eventos revolucionarios. « Estamos en las Tullerias? », le preguntó al cochero. Cuando se detuvo, no muy lejos de la Salle des Machines (la sala de Máquinas) en donde sesionaba la Convención, no pudo disimular un cierto escalofrío: fue en ese lugar que los 749 diputados electos le dieron impulso al gobierno revolucionario. Era allí que debería introducirse para cometer su crimen. «Busca usted a alguien en particular?», le preguntó uno de los pasajeros de la carroza (una especie de taxi colectivo de la época), con un aire sospechoso. Ella dudó, prudente, ya que cualquier desconocido podía ser un posible guardián de la Revolución, antes de hablar con su más cándida voz, exhibiendo un trozo de papel : «Me gustaría darle esta carta al autor de «El amigo del pueblo» como testimonio de toda mi admiración».

«En ese caso tendrá que ir a la rue des Cordeliers», contestó el pasajero. «Jean-Paul Marat está bastante mal de salud para ocupar su escaño. Una grave enfermedad de la piel lo obliga a pasar sus días en una bañera llena de azufre», agregó. Ante esas palabras, Charlotte, se desmoralizó y dudó en hacer otras preguntas al respecto. ¿Era posible que ese hombre no fuera el monstruo en auge que se había imaginado para darse un poco más de confianza y coraje?.

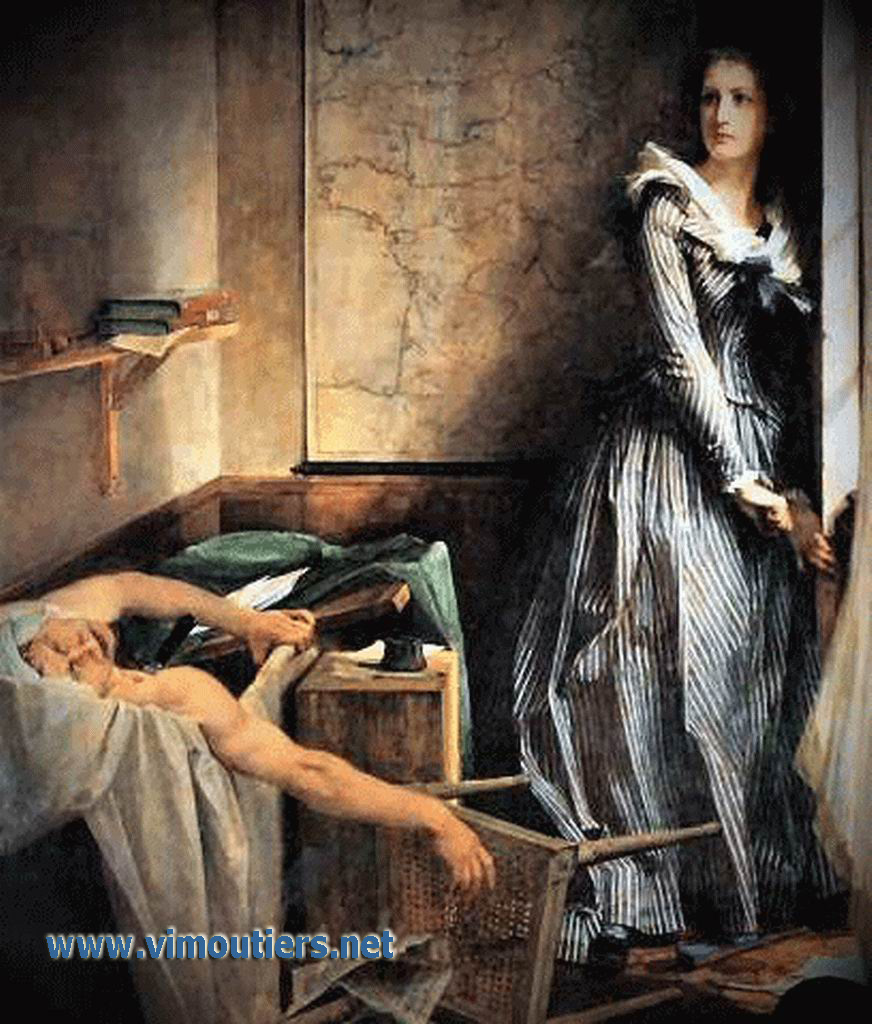

Después de dos noches en el hotel de la Providence en la rue des Vieux- Augustins y un rápido paso por el Palais-Royal en donde estaba el negocio del cuchillero Badin y compró un cuchillo de cocina, Charlotte regresó a la rue des Cordelliers –hoy rue de l’Ecole de Medecine (calle de la Escuela de Medicina). Los edificios cercanos estaban custodiados por hombres que le negaban el paso. Jean-Paul Marat recibía, regularmente, amenazas de muerte. Pero al cabo de dos tentativas, Charlotte, logró penetrar en el edificio. Ya en el piso de arriba, se cruzó con Simone Evrard, la compañera del revolucionario, a la cual le habló de una conspiración que se preparaba en Caen. La mujer la miró con un aire arisco, evaluando su aspecto. De repente, la voz de un hombre se elevó por detrás de la puerta: «Simone déjala entrar. Siempre hay que hacer entrar a las personas que vienen a denunciar conspiraciones!».

La puerta se abrió y Charlotte entró en la habitación oscura transformada en sala de baño. El hombre que más detestaba estaba acostado en la bañera. Una mesa de madera, en la que se observaban algunas hojas, estaba colocada a ambos lados de la misma. «Hábleme de ese complot ciudadana», le dijo. Charlotte avanzó y ante la visión de Marat, el contacto con la tibia hoja de su cuchillo escondido en su blusa la tranquilizó. «¿Porque ésta oscuridad?» preguntó, inquieta por el sentimiento de piedad que podría llegar a sentir.

El hombre lanzó un gemido extraño, y casi se diría como en estéreo. «Es mi cabeza la que más me hace sufrir. Migrañas intolerables que a veces me impiden pensar, y sin mi espíritu que sería de la Revolución!. Para calmar mis dolores me pusieron en la cabeza un paño mojado con vinagre». Charlotte estaba desorientada por esas confidencias. «Espero que todo eso no le impida escribir textos llenos de esperanza y verbo para nuestra patria», dijo. En ese instante, Marat, pareció recuperar sus fuerzas y agitó una hoja. «El último es sin dudas el mejor ! Mire! Es uno de esos que podrá hacer mover a multitudes, suscitar las iras y las cóleras salvadoras tal como las que produjimos en Caen».

Charlotte recordó con horror el trágico destino de Henri de Belzunce, el vizconde masacrado y despedazado en agosto de 1789 por una multitud en delirio, en la plaza Saint-Sauveur, y cuyo corazón fue devorado por una mujer delante de los partidarios ebrios de alegría. Al volver a pensar en dicha escena y frente a la mirada persistente del «montagnard», afilada como el filo de la guillotina, Charlotte, sintió como crecía en su interior una ira irrefrenable. Atravesó la habitación, aprovechó la oscuridad para sacar su cuchillo y se lo clavó en el corazón.

Un grito atravesó las paredes y ella se quedó extrañada por la facilidad con la que efectuó su cometido. Charlotte retrocedió y miró la sangre que brotaba a borbotones en la bañera, fascinada por el rojo que se mezclaba con el agua y la mirada fija del hombre, a partir de ese momento vacía de amenazas de cualquier crimen. Ese 13 de julio de 1793 cumplió con su deber, muy serena.

Esa muerte agravó la paranoia que ya existía.

Durante su proceso, que duró 4 días, declaró: «Maté a un hombre para salvar a 100.000». Fue condenada a muerte el 17 de julio y guillotinada inmediatamente. Lo que Lamartine denominó «el ángel del asesinato» no permitió evitar la segunda ola de «Terror», generada desde setiembre de 1793 hasta julio de 1794. Proceso ese del «terror» que dejó unas 40.000 víctimas. Ese gesto de Charlotte Corday que marcó los espíritus, agravó la paranoia que ya existía en París e hizo de Marat un héroe que tuvo su lugar, durante algunos meses, en el Panteón.